| Premier mai:

En milieu de journée, enregistrement

à Roissy Charles de Gaulle, au comptoir de Cathay Pacific. Je demande

et obtiens une fenêtre. Embarquement, non sans quelque pagaille,

vers 13h30. Le sort m'a rendu voisin d'une Chinoise accompagnée

de son enfant. Elle me barre le passage et me fait comprendre d'attendre

le retour de l'hôtesse de l'air avant de m'installer. Cette dernière

m'explique en anglais que mes deux voisins sont accompagnés de la

grand-mère de l'enfant qui souhaiterait voyager en compagnie de

sa famille et m'invite à changer de place avec elle. J'accepte.

Envolés mes espoirs de photographier à travers le hublot

quelques paysages survolés: le siège de la vieille dame est

au bord du couloir! Je ne perdrai cependant pas grand chose puisqu'une

grande partie du voyage s'effectuera de nuit.

Nous décollons aux environs de 14 h et nous nous dirigeons vers le nord. J'identifie la mer Baltique et les pays baltes. Puis nous nous enfonçons dans les profondeur de la grande Russie et dans les ténèbres de la nuit. Deux mai: Douze heures plus tard, nous arrivons au dessus de Hong Kong où nous allons faire escale. J'aperçois les buildings de la cité chinoise, serrés les uns contre les autres et coincés entre les montagnes et la mer. Nous atterrissons sur un aéroport gagné sur l'élément liquide. Comme je voyage seul, j'éprouve une légère appréhension: ne vais-je pas m'égarer entre les nombreux terminaux de cet aéroport inconnu? Après avoir suivi un assez long couloir, je me trouve à une sorte de carrefour où les indications sont bien visibles et tout à fait explicites. L'organisation chinoise est irréprochable. Il est impossible de se perdre. Je trouve donc mon chemin sans la moindre difficulté et, comme je dispose de ma carte d'embarquement pour Sydney, je me dirige vers la plate-forme où je vais devoir patienter une couple d'heures. J'en profite pour tirer quelques clichés de ce que l'on aperçoit de la ville, à travers les vitres de l'aéroport. En fin de matinée, envol pour Sydney que nous devons rallier 9 heures plus tard. Cette fois-ci, nul ne me conteste ma place à la fenêtre. Je vais donc pouvoir observer avec loisir les lieux survolés. Ma voisine est une jeune femme australienne qui n'a pas dû respecter à la lettre les prescriptions de la diététique. Elle est fraîche et gentille mais victime d'un embonpoint déjà bien marqué. Nous lions conversation et j'apprends qu'elle vit à Sydney. Après une longue traversée maritime, nous abordons enfin aux rivages australiens. Vue d'en haut, la grande île ressemble à une vaste plaine désertique légèrement ondulée où domine la terre rouge. L'impression qui s'en dégage, je l'ai déjà ressentie lors d'un précédent voyage, voici une trentaine d'années. La nuit tombe avant notre arrivée à bon port. A travers le hublot, je regarde briller les innombrables lumières de Sydney qui se reflètent dans le miroir brisé des rivières et de la mer. La ville me semble construite au milieu des eaux. Je passe sans encombre le contrôle des frontières. On ne me demande même pas le document pourtant obligatoire que l'ambassade d'Australie m'a délivré à Paris pour me tenir lieu de visa. Je récupère mes valises et franchit la douane. Mes bagages ne contiennent ni produits prohibés (laitages, oeufs, viandes, animaux vivants, fruits et légumes frais, graines et noix, plantes vivantes) ni produits soumis à déclaration (nourriture, produits dérivés d'animaux, articles manufacturés divers... la liste est longue!) Mieux vaut ne rien amener. Même une pomme verte entamée posera problème et il est préférable de la laisser dans l'avion. En cas d'importation illégale, la sanction peut être lourde: de 200 à 60000 dollars australiens (environ 120 à 36000 euros) et jusqu'à 10 ans de prison. Reste à savoir si ces peines affichées sont réellement infligées. Je ne me hasarderais pas à le vérifier. Je suis attendu à la sortie par une jeune femme qui m'accompagnera pendant les deux premiers jours de mon séjour à Sydney. Elle est native de Bretagne et vit depuis plusieurs années en Australie où elle est venue après avoir séjourné en Grande-Bretagne. Elle parle avec chaleur de son nouveau pays. Alors qu'elle me conduit à l'hôtel Holiday Inn Potts Point, où je vais passer quatre nuitées, elle me donne quelques renseignements sur Sydney (un plan de Sydney est ici ). Avec 4 millions d'habitants, cette ville est la métropole de l'Australie. Près du cinquième de la population de la grande île s'y trouve. D'ailleurs, la population australienne est essentiellement urbaine. Dans les campagnes, on ne rencontre plus qu'une population résiduelle. Pourtant, paradoxalement, l'essentiel du produit intérieur brut de l'Australie provient de la terre. A la différence de nombre d'autres cités à travers le monde, c'est à l'est de Sydney, c'est-à-dire près de la mer, que se trouvent les quartiers les plus chics. Un des problèmes auxquels on doit faire face, ici comme dans tout le sud de l'Australie et encore plus dans le centre, est le manque d'eau. La sécheresse sévit depuis plusieurs années et les habitants sont invités à économiser le précieux liquide. L'eau est très abondante dans le nord, mais son acheminement ne paraît pas économiquement viable pour le moment. Ce problème est, selon moi, de nature à freiner le développement démographique futur de ce pays aux ressources immenses. (Une fiche synthétique sur l'Australie est ici ). A l'hôtel, je prends congé de ma guide qui me laisse son numéro de téléphone et me donne rendez-vous pour le lendemain. Je m'installe dans ma chambre. Je me rase et me douche, ce qui n'est pas du luxe après une journée entière de voyage. Me voici à nouveau sur un continent où l'eau tourne à l'envers dans les éviers. On y roule aussi à gauche, mais il n'y a pas de lien de causalité entre les deux! Je constate que la cuvette des toilettes ne se remplit pas après usage. Suis-je déjà en train d'expérimenter à mes dépens une des conséquences de la pénurie d'eau? Non. En fait, le dispositif d'alimentation est défectueux et je le réparerai à ma façon. Mes ablutions achevées, je descend dîner. Las, il est déjà plus de 22 h et le restaurant est fermé. Les Australiens mangent de bonne heure. J'en fais déjà l'expérience. Mais ils sont aussi très serviables et la jeune femme du bar consent à me faire préparer un morceau de viande grillée accompagné d'une sauce aux oignons, judicieusement servie à part, repas que je consomme avec grand appétit accompagné d'un verre de vin rouge. Il est d'ailleurs excellent. Pour attendre le repas, j'ai pris une bière comme apéritif. Elle était également très bonne. Trois mai: Copieux petit déjeuner essentiellement composé de fruits tropicaux, selon mon choix. Je feuillette les journaux locaux. J'y lis un bref article sur le référendum du 29 mai sur la constitution européenne en France dont les informations datent de plusieurs jours. Cela ne m'apprend rien. De la captivité de Florence Aubenas et de son guide, il n'est nulle part question. En revanche, de longs articles sont consacrés à un ingénieur australien, pris lui aussi en otage en Irak, et qui risque de perdre la vie faute des médicaments que nécessite son état de santé. Les ravisseurs exigent le départ des troupes australiennes de leur pays. Naturellement, le Premier ministre australien se refuse à toute mesure allant dans ce sens. Le public français n'entendra jamais parler de cet enlèvement et le public australien ignorera le sort de la journaliste française. L'information est sélective. Lire la presse, écouter la radio, regarder la télévision... nous donne l'illusion de connaître ce qui se passe dans le monde. En réalité, on ne sait que ce que l'on a bien voulu nous en dire. La lecture de la presse étrangère est instructive à cet égard. Mis à part l'article périmé sur le référendum, durant mon séjour en Australie, je n'aurai pas de nouvelles de France. J'aurai seulement l'occasion de lire un article sur les frasques du prince de Monaco avec une hôtesse de l'air africaine. Cela donne la mesure de l'intérêt que suscite notre pays dans l'hémisphère sud! Comme je me suis levé de bonne heure,

je fais quelques pas dans les rues au voisinage de l'hôtel dans l'espoir

d'acheter l'adaptateur qui me manque pour rendre compatible le chargeur

de batteries de mon appareil numérique avec les prises locales,

plates comme en Amérique du Nord, mais en biais comme des yeux asiatiques.

Dans les hôtels chinois, les prises comportaient souvent les trois

options (française, américaine, australienne). Ici, on ne

trouve que des prises locales. Malheureusement, les boutiques ne sont pas

encore ouvertes et je fais chou blanc. Seules sont déjà à

pied d'oeuvre quelques dames exerçant le plus vieux métier

du monde. L'une d'elle me prend en chasse mais, déçue par

mon indifférence, elle ne tarde pas à renoncer. Ma guide

me confirmera que le quartier où je suis descendu était autrefois

habité par des marginaux. Il a été réhabilité,

mais il subsiste encore des séquelles de son ancienne vocation.

Nous traversons Hyde Park flanqué de bâtiments néogothiques dans le goût anglais. Nous nous dirigeons vers la pointe de la presqu'île sur laquelle est situé le jardin botanique. Ce jardin est l'oeuvre de l'épouse d'un gouverneur anglais particulièrement actif: Lachlan Macquarie. Il fut achevé en 1816. On y voit un banc creusé dans le rocher où son inspiratrice aimait venir s'asseoir, face à la baie. Ma guide me fait remarquer un sapin local dont les forêts recouvraient le territoire lors de l'arrivée des premiers européens. Mais les arbres les plus impressionnants sont sans conteste d'énormes figuiers dont les petits fruits, bien que comestibles, ne sont pas mangés et tombent sur le sol où ils pourrissent. Nous sommes en automne, mais toutes les frondaisons sont encore intactes. Aucun arbre d'Australie ne perd ses feuilles lorsqu'arrive l'arrière saison. Ils restent verts toute l'année. Vers l'est de la pointe de terre, s'étend la baie portuaire de Wolloo-mooloo. A quelques pas de là, vers l'ouest, au-delà de la baie de Farm Cove, se dresse le fameux opéra de Sydney avec, derrière lui, le nom moins célèbre pont qui enjambe la baie. Ma guide évoque brièvement quelques épisodes de l'histoire de la conquête de l'Australie et, en particulier, la rivalité qui opposa les Anglais et les Français. Au début du 19ème siècle, sous le Premier empire, des colonies françaises s'installèrent sur la côte sud explorées par le capitaine Baudin. Les Anglais, établis à Botany Bay (Sydney), redoutaient l'expansion de leurs rivaux. Ils décidèrent alors de placer la totalité du continent sous leur tutelle. Le capitaine Flinders joua un rôle éminent dans cette entreprise. Au départ, la colonie britannique était peuplée de bagnards, les convicts, déportés le plus loin possible de leur terre natale. Ils étaient traités avec une grande rigueur. Un enfant de quatorze ans fut même pendu pour servir d'exemple! (Un résumé de l'histoire de l'Australie est ici ). Nous repartons en direction de l'est. Nouvel arrêt pour admirer le panorama de la ville depuis un point de vue. Une légère brume bleutée flotte dans l'air. Sydney jouit d'un climat tempéré relativement humide, jamais ni trop froid ni trop chaud. La cité ressemble beaucoup à celles d'Amérique du Nord, avec ses buildings de verre et d'acier. Mais, autour, s'étendent des constructions plus modestes, au style colonial, agrémentées de balcons en fonte, qui ne sont pas dépourvues de charme. La conversation se porte sur le coût de la vie. Il semble un peu inférieur à celui de la France. Mais, les salaires étant plus élevés, le niveau de vie est plus confortable que chez nous. L'Australie a la chance de bénéficier d'un taux de chômage très faible: de 2 à 6% selon les régions. La protection sociale, autrefois très généreuse, a cependant été rognée ces dernières années sous l'influence de l'idéologie libérale, comme chez nous. L'Australie, bien que membre du Commonwealth, est aujourd'hui presque totalement détachée de la Grande-Bretagne. Le pays est régi par une monarchie parlementaire de type fédéral. On compte six États et deux Territoires dotés de leurs propres autorités et un gouvernement central. Ce découpage administratif ressemble à celui du Canada. Sydney est la capitale de la Nouvelle Galles du Sud. Un Premier ministre, chef de la majorité parlementaire, dirige l'exécutif. Les deux principaux partis sont les conservateurs (ou libéraux), actuellement au pouvoir, et les travaillistes. La reine d'Angleterre, représentée par un gouverneur, est le chef de l'État fédéral. Néanmoins, la majorité des Australiens seraient favorables à la proclamation de la république. Un référendum sur le sujet n'a échoué que de peu, grâce à la conjonction des extrêmes: les républicains qui trouvaient insuffisant le nouveau statut proposé et les monarchistes fidèles à la couronne britannique. Beaucoup d'Australiens sont d'origine irlandaise et il est probable que nombre d'entre eux ne portent pas la "perfide Albion" dans leur coeur. La population de la grande île se sent plus proche des États-Unis que d'un royaume européen presque perdu lorsqu'il est projeté sur la carte de leur immense territoire. En dehors des nombreux points communs qui les rapprochent, tant pour ce qui concerne les origines que le mode de vie, l'histoire explique aussi largement cet engouement des Australiens pour les Américains. Au cours de la seconde guerre mondiale, les armées japonaises sont parvenues à proximité de l'Australie et, sans la défaite cuisante qui leur fut infligée par la marine de guerre des États-Unis en Mer de Corail, ce ne sont pas les soldats de l'empire britannique, occupés ailleurs, qui auraient pu empêcher l'invasion. Nous poursuivons notre périple en direction de l'est. Un crochet nous amène à proximité d'un phare que l'on ne peut d'ailleurs pas approcher et dont j'ai oublié le nom. Nous nous arrêtons à nouveau en haut d'une falaise qui tombe à pic sur l'Océan Pacifique. Ma guide aborde le sujet du climat des principales régions d'Australie. Comme on peut s'y attendre, compte tenu des dimensions du pays, celui ci varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Sydney se trouve dans la partie tempérée. Mais, au nord, Darwin est beaucoup moins favorisée. Les étés y sont si chauds et si humides que les habitants y souffrent d'une maladie qui confine à la démence laquelle porte le nom évocateur et poétique de fièvre de la mangue. Perth, à l'est, jouit d'un climat méditerranéen agréable. La partie centrale est désertique. Comme les chevaux n'y étaient pas à l'aise, lors de la colonisation, on eut l'idée d'importer des dromadaires du Pakistan montés par des cornacs afghans. Depuis, la traction mécanique ayant remplacé la traction animale, les dromadaires ont été abandonnés à leur sort. Ces derniers, parfaitement adaptés à leur nouvel habitat et n'y comptant aucun prédateur, s'y sont reproduits de sorte que des groupes de dromadaires sauvages hantent désormais le désert australien. Les crocodiles se rencontrent fréquemment dans les rivières. Leur chair figure parmi les spécialités culinaires du pays. Je n'y goûterai pas. J'ai déjà tenté l'expérience en Afrique du Sud et les qualités gastronomiques de cette viande douceâtre ne m'ont pas convaincu. Ma guide me raconte une anecdote personnelle. Au cours d'une randonnée estivale dans le Bush, elle s'approcha d'une rivière pour s'y rafraîchir les mains. Comme elle se penchait sur l'eau, un crocodile s'enfuit juste en dessous d'elle. Lequel de l'animal ou de l'homme fut le plus effrayé? Nul ne le saura jamais! Nous voici sur la plage de Bondi, paradis des surfeurs. Aujourd'hui, les rouleaux ne sont pas bien impressionnants. Aussi, les amateurs de glisse maritime sont-ils plutôt rares. Il paraît que certains mordus de ce sport lui consacrent tout leur temps. De quoi vivent-ils? De la charité publique! Pause café. Il est inutile de s'installer à une terrasse pour attendre un serveur. Il ne viendra jamais. Il faut passer commande et payer au comptoir. Ensuite, le préposé vous apportera votre consommation là où vous aurez pris place. Retour vers le centre ville en passant par Paddington dont les terrace houses victoriennes aux balcons de fontes, aux façades étroites et aux appartements profonds, pleines de charme, sont justement réputées et... coûteuses. Oxford Street est la rue gay de Sydney. Il y a aussi un quartier chinois, vers l'ouest. La Chinatown de Sydney est la plus ancienne du pays. Selon la légende, deux cuisiniers se trouvaient à bord des bateaux de la première flotte, en 1787. Officiellement, les Chinois arrivèrent dans la ville en 1818. Au milieu du 19ème siècle, ils participèrent à la ruée vers l'or. Aujourd'hui, ils seraient environ 150000 à Chinatown et dans les faubourgs de l'ouest. Il y a aussi une communauté indochinoise qui fut grossie par les boats people voici une trentaine d'années. Terre d'immigration, l'Australie accueillit près de 6 millions d'habitants de 150 pays de 1945 à 2001. Plus du quart de la population est né à l'étranger. Par George Street, nous nous dirigeons vers le port où nous allons embarquer dans un catamaran pour une croisière dans la baie pendant laquelle nous déjeunerons. Tandis que ma guide attend la personne qui

doit venir chercher notre voiture, je flâne sur les

quais. Juste de l'autre côté du bras d'eau s'élève

le musée de la marine. Devant lui trois navires sont à quai:

un sous-marin, un bateau de guerre de surface et une réplique de

la Bounty dont seules les vergues les plus hautes s'aperçoivent

par delà les structures massives des deux vaisseaux de guerre modernes.

Alentour, se dressent des immeubles de béton sur lesquels je remarque

des enseignes familières: hôtel Ibis, Mercure... Au passage,

j'ai déjà noté les buildings d'Axa et d'IBM. Le quartier

des affaires n'est pas loin. Un pont utilisé par un petit train

monorail enjambe les eaux. Des traversiers colorés croisent dans

la baie. Nombre d'entre eux servent de moyens de transports en commun d'un

rivage à l'autre. Il y a aussi des bateaux de croisière,

dont un à aube, blanc comme ceux du Mississippi.

Le buffet est bien garni. Je choisis quelques huîtres comme entrée et du poisson comme plat de résistance. Un gros piment rouge, visiblement destiné à décorer le plat, attire mon attention et suscite ma convoitise. Il excitera mes papilles et finira dans mon estomac. Comme boisson, j'élis un verre de vin blanc sec. Les huîtres sont peu iodées, trop grasses pour moi, mais leur goût est fin. Le poisson est bon. Le vin est excellent, mais pas donné: 14 dollars le verre (9 euro environ); nous sommes sur un bateau; en ville, il revient à moitié prix. Un fromage et un dessert achèvent le repas. Nous prenons notre café sur le pont en regardant défiler les rives. On saisit bien les différences architecturales des différents quartiers visibles de la baie: ici des gratte-ciel, là des maisons résidentielles plus basses que séparent de larges taches de verdure. Je crois reconnaître des lieux visités pendant la matinée. Nous nous rapprochons de la cité et de ses buildings. Des voiliers blancs croisent devant l'opéra. La tour ronde du vieux fort Denison, bâti sur un îlot, paraît minuscule à côté des hauts immeubles modernes, en avant plan des grues d'un port. Nous remontons ce que je crois être l'estuaire de l'une des rivières qui arrosent la ville, un bras d'eau qui porte le nom de Port Jackson, d'après une carte en ma possession. L'océan pénètre à l'intérieur de la cité à travers de larges échancrures et je comprends mieux pourquoi la première vision nocturne que j'ai eu de Sydney m'a fait penser à une agglomération construite sur l'eau. Nous passons sous le pont de fer qui enjambe la baie. Nous longeons d'anciens locaux portuaires écrasés par la masse des constructions modernes construites derrière eux. Certains ont été réhabilités. Peints de couleurs vives, jaunes et bleues, ils sont assez pimpants. Une grande roue tourne à côté d'eux ce qui confère à l'ensemble des allures de Lunapark. La croisière s'achève sur le quai dit circulaire, bien qu'il ne le soit qu'à demi et encore. J'achète trois ou quatre cartes postales que je destine à mes proches restés en France. Nous voilà sur la terre ferme. L'après midi sera consacré à la visite pédestre de la vieille ville. Nous marchons le long du quai, en direction du quartier des Rocks. Des Aborigènes proposent sur le trottoir les produits de leur artisanat. Nombre d'entre eux vivent dans les villes et il n'est pas rare d'en rencontrer, même dans les plus importantes. Un joueur de didgeridoo vend des CD à 10 dollars pièce. D'ordinaire, les Aborigènes, très timides, n'acceptent généralement pas de se laisser photographier. Lui en a fait une occasion d'arrondir les fruits de son commerce. Moyennant deux dollars, ainsi que le précise une étiquette apposée contre une sorte de panier, il est possible de lui tirer le portrait. Je laisse tomber une pièce de deux dollars dans la sébile improvisée avant de fixer la scène sur la mémoire magnétique de mon appareil numérique. Devant nous, au delà d'une petite place verdoyante, la structure métallique du pont qui traverse la baie ferme l'horizon. Nous longeons d'anciens entrepôts réhabilités et nous débouchons face à l'opéra. Celui-ci s'élève sur une pointe de terre dont on ne savait trop que faire. On hésita longtemps avant de décider de son affectation définitive. La conception de l'édifice fut confiée à un architecte norvégien, Joern Utzon. C'est ce dernier qui eut l'idée géniale de lui donner cette forme audacieuse qui évoque celle d'un voilier aux ailes gonflées, prêt à prendre le large. La construction de ce monumental bâtiment coûta beaucoup plus cher que prévu et, les crédits venant à manquer, son inventeur fut congédié. Les architectes australiens qui prirent la suite adaptèrent l'aménagement intérieur afin de respecter les contraintes budgétaires de sorte que l'ensemble reste en quelque sorte inachevé. Pour défrayer le prix des travaux, les autorités australiennes eurent l'idée de créer une loterie. Le premier tirage favorisa un jeune couple pourvu d'un enfant. Comme c'est souvent le cas en de telles occasions, les parents soudain fortunés se trouvèrent sous les feux de l'actualité et sous les regards de gens pas toujours bienveillants. L'enfant fut enlevé dans l'espoir d'obtenir une rançon. Le gouvernement s'opposa au paiement de cette dernière par crainte d'inciter d'autres malfaiteurs à imiter les kidnappeurs. L'enfant fut retrouvé mort et ses assassins courent toujours. Lors des jeux olympiques de l'an 2000, l'architecte danois fut invité. Il refusa de retourner dans une ville qui l'avait évincé quelques années plus tôt avant d'avoir terminé son oeuvre. Ces différentes péripéties n'empêchent pas l'opéra de Sydney d'être l'un des plus spectaculaires témoignages de l'architecture moderne. Devant l'une des maisons les plus anciennes de Sydney, le Cadman's Cottage, construite en 1816, une petite assemblée s'est agglomérée autour d'un bonimenteur. Nous pénétrons à l'intérieur. C'est l'occasion de me familiariser avec l'architecture de l'époque. Les murs sont en gros moellons taillés. On remarque des lots de pierres relativement homogènes. Certaines pierres sont marquées d'une trace gravée qui évoque une signature. Les artisans de l'époque apposaient ainsi leur marque de fabrique. On peut ainsi déterminer la provenance de chaque lot et reconstituer l'histoire de l'édification du bâtiment. Au fond d'une fouille, je remarque de gros tuyaux d'argile cuite: adduction d'eau ou égouts? Nous poursuivons notre cheminement le long d'anciens entrepôts de brique réhabilités dont le style rappelle les maisons hollandaises. A la traversée d'une rue, ma guide me fait observer, le long d'un trottoir, un cadre de fer bordant un espace où ont été conservés, pour l'édification des générations futures, quelques-uns des pavés de bois dont la rue était autrefois couverte. Par temps de pluie, j'imagine que ce revêtement devait s'avérer plutôt glissant. Nous voici parvenus au quartier

des Rocks. Les maisons y furent construites,

au début de la colonisation, à même une sorte de falaise.

Sur une place piétonne pavée de briques, un monument de pierre

blonde me fait penser à un tableau de Magritte. Ce monument comporte

plusieurs faces. Sur chacune des faces, des personnages typiques de l'histoire

du pays: convicts, colons... sont sculptés en creux. Les petits

immeubles d'origine, aujourd'hui réhabilités et convertis

en commerces, sont dominés par les hautes tours de la cité

toute proche. Je note la présence d'un restaurant italien. Nous

nous engageons dans des ruelles, puis empruntons les escaliers de fer qui

longent la falaise. Un peintre expose ses oeuvres autour du trou d'anciennes

latrines! Des moutons et des poules se promènent en haut d'un mur.

Des personnes en costume d'époque participent à l'animation

du quartier. Elle tiennent une taverne en plein air au milieu de meubles

en fer pour que les intempéries ne les détériorent

pas. Il y a un canapé, une horloge debout, une étagère...

Quelques vestiges des habitations d'autrefois permettent de se faire une

idée de la vie ici au moment de la colonisation: pièces sombres,

massif évier de pierre... Nous passons par une étroite rue

qui était jadis un coupe-gorge. Puis nous regagnons la civilisation

moderne. Un homme, déguisé en convict et accompagné

de deux autres personnages vêtus comme des matons, nous salue en

nous disant en riant qu'il sera libéré demain.

Je retire un peu d'argent dans un distributeur. Sans problème. Je cherche à me procurer un adaptateur pour recharger mes batteries. J'y parviens après un premier essai infructueux. Nous voici à l'intérieur du Queen Victoria Building, "the most beautiful shopping center in the world", d'après les dépliants touristiques. Cet édifice prestigieux fut d'abord un grand magasin. Mais son entretien coûtait trop cher pour le Sydney de l'époque. Le magasin fit faillite et l'immeuble fut converti en édifice administratif. Maintenant, il a retrouvé sa destination commerciale sous forme de galeries marchandes où sont installées des boutiques de luxe. Au milieu de la galerie centrale, trône une horloge monumentale au style intéressant, sous la voûte de verre. De l'autre côté du bâtiment, sur une place entourée d'immeubles du 19ème siècle, s'élève la statue de la reine Victoria assise, juchée sur un haut piédestal. J'aurai l'occasion de revoir l'effigie de la souveraine et d'entendre son nom à plusieurs reprises, dans la ville et ses environs. Elle semble avoir été la bonne fée de la colonie britannique. Au pied du monument, un jeune homme habillé de rouge vend un magazine dont la couverture est illustrée d'une colombe de la paix. S'agit-il d'un titre engagé dans la lutte contre la guerre? Je ne me pose même pas la question. Nous passons sous le train monorail dont les wagons me paraissent de taille plutôt modeste et ma guide m'amène vers une station de taxi d'où je rejoins mon hôtel. La première journée à Sydney vient de s'achever. La nuit tombe avec une rapidité déconcertante. Il en va toujours ainsi à Sydney, paraît-il. Mais la transition entre le jour et la nuit est plus lente ailleurs. J'aurai l'occasion de le vérifier. Le soir, au dîner, vin effervescent à l'apéritif. Il est rouge, quelque peu liquoreux et ne me convient que très médiocrement. Ensuite, pizza aux légumes arrosée de vin rouge. On trouve des pizzas dans toutes les villes du monde et elles n'ont jamais le même goût. Les meilleures, selon moi, sont celles du Québec. Elles sont plus riches que celles d'Italie. Passons sur la nourriture; pour ce qui est du vin, je le trouve trop chargé en alcool et sa saveur, fortement marquée, manque de finesse. Il ne vaut pas les vins français. Mais je ne saurais me prononcer définitivement à partir d'une expérience aussi limitée. On ne m'a sans doute pas servi un grand cru australien. Quatre mai: J'ai passé une très mauvaise nuit, à aller et venir entre mon lit et les toilettes. Je mets cette indisposition sur le compte du piment rouge que j'ai mangé sur le bateau. Destiné à servir d'élément décoratif, sans doute n'avait-il pas été bien lavé. Au matin, je suis épuisé et je me demande si je ne vais pas annuler mon excursion aux Montagnes Bleues; ce serait dommage. Je finis par me résoudre à m'habiller. Je me contente d'un petit déjeuner spartiate. Dans le hall, je fais la connaissance d'un couple de Français qui s'impatientent. Ils seront de l'expédition. Ils ont été convoqués par l'agence de voyage pour 8 heures et s'étonnent de ne voir encore personne. Je les rassure: la guide m'a donné rendez-vous à 8h30. Elle est ponctuelle, comme hier. Nous partons en direction de l'ouest. La conversation tombe d'abord sur l'immigration. L'Australie est toujours une terre d'accueil. Mais les Australiens sont méfiants et redoutent d'être dominés par les étrangers, notamment asiatiques. Les Néo Zélandais constituent une proportion importante des travailleurs immigrés. Le niveau de vie dans leur pays est sensiblement inférieur à celui de l'Australie. Ils sont attirés par de meilleures conditions d'existence et leur intégration ne posent pas de gros problèmes. L'obstacle de la langue n'existe pas pour eux. Ils constituent aujourd'hui la principale source d'immigration, devant les Chinois et les Sud-Africains. Premier arrêt dans un parc animalier. Un gardien va nous chercher un wombat pour nous le faire caresser. Cet animal est un marsupial que l'on pourrait rapprocher du blaireau. Les marsupiaux portent une poche sur le ventre pour y abriter leurs petits. L'archétype en est le kangourou. Mais il existe en Australie quantité d'autres marsupiaux. Cette variété d'animaux s'est développée en autonomie alors que la grande île était isolée des autres terres pendant une très longue période. La faune et la flore australiennes ne constituent d'ailleurs pas une exception. Dans le Pacifique, sur de nombreuses îles, on rencontre des espèces endémiques qui n'ont pas toujours leur équivalent ailleurs. Mais revenons à notre wombat. Cet animal possède seulement une paire d'incisives en haut et en bas de la mâchoire. Ses dents sont dépourvues de racines et poussent continuellement au fur et à mesure qu'il les use. Sa taille peut atteindre 1,5 mètres et son poids 30 kilos. Très puissant, il creuse sans difficultés les terriers dans lesquels il vit, au moyen de ses fortes griffes. (Une note sur les animaux fouisseurs, dont le wombat, est ici ). Voici maintenant le koala qui ressemble à un gentil petit ourson. C'est aussi un marsupial. Il vit dans les arbres et se nourrit des feuilles d'une variété d'eucalyptus. On le rencontre donc seulement là où pousse cet arbre. Il ingurgite un important volume de feuilles. Il ne boit jamais car sa nourriture lui apporte suffisamment d'eau. Il tient d'ailleurs son nom aborigène de cette particularité. Les mâles se sustentent de jour et les femelles de nuit. Sa nourriture étant peu énergétique, le koala se comporte comme un paresseux. Il dort quand il ne mange pas, fortement accroché aux branches des arbres. La femelle met au monde un seul petit par portée. Sa gestation est de 35 jours (pendant l'été austral, de décembre à mars). Le petit koala reste près de six mois dans la poche de sa mère, où il passe son temps à dormir ou à téter. Puis la femelle le porte sur son dos jusqu'à la prochaine saison des amours. Il est alors chassé par un mâle et vit seul jusqu'à sa maturité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait à son tour rencontré l'âme soeur. (Une note sur le koala est ici ). Au tour des oiseaux: des cacatoès, de petits pingouins australiens qui vivent probablement dans le sud à proximité des courants froids... Un kangourou qui se dissimule à demi derrière la végétation. Nous en verrons d'autres. Un dingo, le chien sauvage australien, dort couché sur le sol de sa cage. Cet animal est à peu près le seul à avoir été domestiqué par les Aborigènes. (Une note sur le dingo est ici ). Il existe de nombreuses espèces de kangourous

qui diffèrent par l'apparence et la taille. Je me suis contenté

de retenir deux d'entre elles: le kangourou et le wallaby ainsi que leur

hybride: le wallarou (je ne garantis pas l'orthographe!). Le wallaby est

plus petit que le kangourou. Plusieurs échantillons de ces animaux

sauteurs s'offrent à notre vue. Nous n'aurons pas l'occasion de

les voir boxer. Il paraît qu'ils vident ainsi leurs querelles, notamment

pour éliminer un rival trop entreprenant auprès d'une femelle.

Le combat est rarement mortel. Très souvent un oiseau accompagne

le kangourou. Peut-être se nourrit-il de ses excréments.

(Une note sur

ces marsupiaux est ici

).

Voici maintenant d'autres oiseaux, plus gros, deux sortes d'autruches: un casoar, au plumage de jais, au cou bleu orné d'une caroncule rouge, à la tête sommée d'une crête cornée; des émeus gris, nettement moins séduisants, mêlés à des moutons (un symbole de l'Australie?); puis un animal moitié oiseau moitié rat qui dort pendu par les pieds la tête en bas: une chauve-souris qui, par sa taille et son poids, vaut bien au moins quatre ou cinq de nos pipistrelles; un oiseau dont le cri est un rire: le kookaburra; nous attendrons un moment avant qu'il ne daigne s'esclaffer pour notre plaisir. Cela nous permettra de voir passer des touristes hispanophones: ils viennent du Mexique. (Des renseignements complémentaires sur les oiseaux d'Australie sont ici - Cacatoès - Emeus - kookaburra) Nous repartons. De chaque côté de la route s'étendent de vastes prairies clôturées où paissent des vaches ou des chevaux. Les fermes australiennes, qualifiées de stations, sont immenses. L'une d'elle couvre la superficie de la Belgique. Les troupeaux sont surveillés par avion. Les vachers australiens ne sont pas des cow-boys, mais des stockmen. On élève à peu près de tout: des bovins, des ovins (l'Australie est le principal exportateur de laine du monde, celle des fameux mérinos), des chevaux. Les Australiens sont joueurs. Nombre d'entre eux parient et fréquent les hippodromes. Les chevaux commencent à courir jeunes (2,5 ans) et leur carrière s'interrompt tôt (vers 4 ans). Ils finissent leur vie tranquillement dans les herbages. Grand amateur de viande de boeuf, l'Australien répugne à manger du cheval. La plus noble conquête de l'homme ne court pas le risque de se retrouver à l'étal d'une boucherie avant de terminer sa trajectoire dans une assiette. Par contre, la chair de l'émeu, celle du kangourou, celle du dromadaire ou celle du crocodile sont servies dans les restaurants. Pause café dans la petite ville de Windsor.

Tandis que notre guide prépare la table, dans une halte prévue

à cet effet, nous nous promenons dans la bourgade. Restaurant chinois,

rue pavée de briques, roue de bois d'un moulin actionnée

par un ruisseau souterrain, balcons de fonte victoriens... Nous buvons

notre breuvage en grignotant quelques gâteaux secs. Au long des routes,

de nombreuses aires de pique-nique sont aménagées. On peut

s'y livrer aux joies du barbecue sans bourse délier, la viande mise

à part, puisque l'installation et même le combustible sont

fournis gratuitement par les municipalités.

Nous déjeunons dans une autre bourgade qui porte le nom de la reine Victoria (Victoria Mount, je crois). Comme mon indisposition de la veille me tourmente encore, je choisis un plat aussi léger que possible accompagné, une fois n'est pas coutume, d'un simple coca cola supposé efficace contre les douleurs intestinales. Au hasard d'une rue ombragée, nous découvrons quelques feuillages roussis d'arbres importés d'Europe. Au lieu de changer de couleur et de tomber comme chez nous, les feuilles semblent s'être recroquevillées, après avoir jauni ou rougi, avant de quitter les branches. Les essences australiennes, on l'a déjà dit, restent vertes toute l'année. Premier arrêt dans les Montagnes bleues. Ces escarpements, bien que peu élevés, le point culminant de l'Australie, le mont Kosciusko ne dépasse pas 2230 m, n'en furent pas moins un obstacle longtemps invaincu à la progression coloniale en direction de l'ouest, c'est-à-dire vers l'arrière pays (outback) et le centre du continent. Ils sont en effet couverts d'une forêt touffue, coupés de gorges profondes sur lesquelles tombent des falaises abruptes et il était plus facile de s'y perdre que d'y trouver son chemin. Nous nous dirigeons vers un point de vue qui domine la Grose Valley. Eucalyptus à perte de vue. Droit devant nous une haute falaise rougeâtre, striée de couches alluvionnaires. Notre guide nous dit quelques mots concernant la flore. J'apprends l'existence de l'arbre à thé (tea tree) dont l'huile essentielle, diluée dans l'eau ou l'huile, guérit les écorchures et calme les piqûres d'insecte. J'en ferai mon profit. Nouvel arrêt au-dessus d'une gorge spectaculaire. Charles Darwin, qui visita les lieux le 18 janvier 1836, fut impressionné par la symétrie des couches horizontales qui se retrouvent sur chaque bord de la large échancrure. L'érosion eut raison du basalte qui forme la couche supérieure et dont subsistent encore des restes sur les sommets (monts Hay et Banks). Les débris furent emportés vers la mer par les rivières Grose et Hawkesbury. L'érosion, favorisée par l'alternance de périodes sèches et de périodes humides, mina le sable des couches inférieures entraînant, à la longue, l'effondrement des couches supérieures ce qui explique la verticalité presque parfaite des falaises. Notre guide nous indique la présence d'une cascade actuellement asséchée qui, sur la droite de la vallée, dévale de la cime jusqu'à l'abîme. Une vapeur bleuâtre, qui a donné leur nom aux montagnes, plane sur la forêt en contre bas. Elle est la conséquence d'une sorte de sueur qui émane des eucalyptus. Autre arrêt à la Jamison Valley, non moins impressionnante. Droit devant nous, une sorte de table élevée bouche la perspective. Notre guide nous fait remarquer une plante originale, l'arbre à herbe, un tronc court recouvert d'une chevelure drue qui retombe de chaque côté. J'en reverrai plus tard à Cairns. Des touristes anglophones, qui viennent d'arriver, écarquillent leurs yeux afin de découvrir le téléphérique qui permet d'accéder au fond de la vallée au lieu d'admirer le paysage splendide qui s'offre à leur vue. Nous ne perdrons pas notre temps dans une activité aussi stérile. Ultime arrêt aux Trois Soeurs, un groupe de trois rochers dressés en forme de tours pointues en surplomb de la vallée que l'on observe du haut d'une terrasse aménagée. Passage à travers une allée de fougères arborescentes. Photo souvenir de nos compagnons de voyage. De retour en France, ils m'enverront un exemplaire. Notre guide nous fait part de l'existence d'une mine de charbon qui était autrefois exploitée à ciel ouvert, dans la vallée. Elle est aujourd'hui abandonnée mais l'élévateur qui servait à hisser la houille est maintenant utilisé pour véhiculer les touristes qui souhaitent se rendre en bas. Nous n'aurons pas le loisir de profiter de cette attraction d'ailleurs non prévue au programme. Nous revenons vers Sydney. Après une nuit blanche, je commence à ressentir de la fatigue. Je m'assoupis par moment bercé par la conversation de mes voisins et le ronflement du moteur. De retour à l'hôtel, je prends définitivement congé de ma guide. Elle m'indique comment employer la journée libre du lendemain. Dîner à l'hôtel. Nuit paisible et reposante. Cinq mai: Petit-déjeuner plus substantiel que la veille, avec beaucoup de fruits, selon mon habitude. Dernier jour à Sydney. Conformément aux conseils de ma guide, je descends la rue où est situé l'hôtel, en direction du port. Un escalier permet de parvenir jusqu'au quai. La traversée de la chaussée pose problème. Ici, on roule à gauche et, d'instinct, je regarde du mauvais côté, avant de me reprendre. Heureusement, il y a des feux. Ils sont même doubles: le premier de ce côté du carrefour, comme chez nous, et le second de l'autre côté, comme au Québec. Ainsi, les automobilistes, même lorsqu'ils s'arrêtent au premier feu, peuvent toujours voir le second et démarrer dès son changement. Pour les piétons, le signal lumineux est accompagné d'un signal sonore: bruit lent et espacé pour le rouge, plus rapide pour le vert indiquant qu'il faut se dépêcher de passer. Les daltoniens et les aveugles n'ont pas été oubliés! Puisque nous en sommes à la circulation, signalons qu'en Australie l'inscription les plaques d'immatriculation des véhicules ne sont pas standardisées. Chacun peut y faire figurer ce qu'il veut, ou à peu près. Je me rends d'abord sur la jetée qui s'élance dans la baie de Wooloo-mooloo (voir le plan de Sydney). A cette heure matinale, on en est encore au nettoyage des façades. Je repère deux ou trois restaurants pour le déjeuner. De nombreux bateaux de plaisance sont à quai dans le bassin. Je me dirige vers le jardin botanique visité le premier jour, de l'autre côté du bassin. Je gravis un escalier et me retrouve à proximité d'un bâtiment de pierre blonde, de style néo-antique, entouré de statues parmi lesquelles je crois en identifier une de Moore. C'est le musée des arts de Nouvelle Galles du Sud (NSW Art Gallery). Je me promène au hasard des allées du parc verdoyant qui est en face du musée: The Domain. On aperçoit le haut des buildings de la cité au-delà des arbres. Des ibis grattent tranquillement de leur long bec noir recourbé le gazon des pelouse à la recherche de nourriture. J'emprunte une allée bordée de figuiers centenaires dont les fruits jonchent le sol. Je me retrouve, au bord de l'avenue qui longe le musée, face à la statue d'une vieille connaissance: le poète écossais Robert Burns, un poing sur la hanche et l'autre serrant le mancheron de sa charrue. Je me dirige vers la cité. Je passe devant la cathédrale, monument néo gothique britannique assez réussi. Me voici à proximité de Hyde

Park. Je visite les baraques (ou casernes)

de briques construites en 1817, pour loger les bagnards, par le gouverneur

Macquarie. Jusqu'à cette date, les déportés étaient

abandonnés sur la côte inhospitalière de Botany Bay

où ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Parmi eux,

on comptait des femmes et des enfants. Tous n'étaient pas de grands

criminels. Le délit de vagabondage était, au 18ème

siècle, sévèrement puni dans une Angleterre en pleine

mutation économique. L'essor industriel, dans ce pays, comme ce

fut le cas plus tard ailleurs, ne s'encombra pas de sensiblerie! Les convicts

étaient durement traités. Un enfant de quatorze ans fut pendu

pour servir d'exemple. Le châtiment le plus courant était

la peine du fouet. On administrait jusqu'à cent coups d'un martinet

à plusieurs queues sur le dos dénudé du condamné.

La peau était mise en lambeaux et le dos n'était bientôt

plus qu'un amas de chairs sanguinolentes. Nombre de suppliciés n'y

survivaient pas. (Un texte sur ces baraques,

aujourd'hui transformées en musée, figure

ici ).

Après ma visite, je découvre, de l'autre côté de la rue, le blason de l'Australie sur la façade d'un édifice: kangourou et émeu y voisinent. Sur la place contiguë, une petite église est perdue au milieu des hauts édifices modernes. Une statue de la reine Victoria debout, sceptre en main, paraît encore régner sur la ville. Je vais flâner un moment dans Hyde Park. Une fontaine, agrémentée de jets d'eau, rafraîchit l'atmosphère à la jonction de larges allées. Je reviens sur mes pas pour prendre la Macquarie Street qui descend jusqu'au port, derrière l'opéra. Je longe successivement divers bâtiments qui méritent de l'intérêt: Mint Museum, Sydney Hospital, Parliament House, State Library, devant laquelle je photographie la statue du capitaine Flinders, héros de la colonisation. Je me promène sur le port, au bord de Sydney Cove. Puis je fais le tour de l'Opéra, encore plus impressionnant de près que de loin. De la pointe de l'avancée sur laquelle il est construit, on voit parfaitement le fort Denison. J'en profite pour prendre un dernier cliché de cet ancien ouvrage défensif. Ensuite, comme la matinée se termine, j'explore le Circular Quay à la recherche d'un restaurant. j'en trouve plusieurs, mais aucun ne me convainc. Je décide donc d'aller prendre mon repas à Wooloomooloo Bay. Je longe le jardin botanique sur le bord de Farm Cove. Un énorme figuier, sans doute très âgé, attire mon attention. Parvenu sur la jetée, je me décide pour le Kingsleys Steak & Crabhouse. Mes voisins tranchent allègrement d'énormes morceaux de boeuf rôti accompagnés de frites. Je me décide pour le crabe bleu, un verre de vin blanc pétillant (le champagne australien) en apéritif et un verre de vin blanc sec pour accompagner le plat. Hélas, pour ce qui est de l'apéritif, je devrais me contenter d'une bouteille d'eau minérale gazeuse! La serveuse qui a pris ma commande a dû mal interpréter mon anglais approximatif. A ses yeux, il est probablement impossible qu'un touriste prenne à la fois un verre de champagne et un verre de vin blanc! Comme c'est une autre personne qui me sert, je me contente de ce que l'on m'apporte. A la cuisson, le crabe a viré du bleu à l'orange. Il est délicieux. Le vin blanc est excellent. Bref, je suis, malgré l'erreur de la serveuse, assez satisfait de mon déjeuner. Je retourne en direction de mon hôtel pour y prendre un peu de repos. A quai, dans l'un des bassins de la baie de Wooloo-mooloo, je remarque un bateau de guerre qui porte le nom de Vendémiaire. Est-ce un bâtiment de notre marine nationale? Aucun pavillon ne le laisse supposer. Chemin faisant, j'admire quelques belles maisons victoriennes colorées pourvues de balcons en fonte très typiques. J'entre dans un cyber center pour relever mon courrier sur Internet. L'opération me coûte deux dollars australiens (1,2 euros environ); c'est tout à fait raisonnable. Il y a bien une prise Internet dans ma chambre d'hôtel, mais il me faudrait un ordinateur pour l'utiliser et je n'en ai pas. Une fois reposé, je décide d'explorer le quartier. Je me dirige vers Elizabeth Bay. Je découvre une ancienne maison très jolie. Puis je flâne au hasard des rues dans cet ancien repaire de hippies. Sous le porche d'une église, des sans logis ont élu domicile; ils ont étendu leur matelas sur le sol et dorment dessus. Par pudeur, je ne les photographie pas; je suis ramené à la situation que je vis quotidiennement à Paris. Le niveau de vie est peut-être plus élevé en Australie qu'en France; l'Australie ne connaît pas notre taux de chômage; pourtant, il existe aussi des miséreux aux antipodes! Il y a toujours eu des clochards dans notre capitale, mais le nombre de personnes sans domicile fixe s'y est accru ces dernières années par suite de la dégradation des conditions économiques et sociales. L'Australie connaît-elle la même dérive? Je prends mon dernier dîner à l'hôtel. Champagne australien, viande grillée, vin rouge, plateau de fromages, dessert. Le champagne est convenable, le vin rouge trop alcoolisé et de goût trop prononcé selon moi, la viande est bonne, mais c'est surtout les fromages qui emportent mes suffrages. Je les trouve excellents et je témoigne ma satisfaction au serveur chinois en lui disant qu'ils valent des fromages français; il en tombe presque à la renverse de saisissement et me précise qu'ils proviennent d'une ferme peu éloignée de Sydney. Quant au vin, j'ignore sa provenance, mais on trouve des vignobles en Nouvelle Galles du Sud; les principaux sont situés dans la vallée de la Hunter au nord de Sydney, et, à l'ouest, près des villes de Mudgee, Cowra et Young, ainsi que dans les plaines arrosées par le Murrumbidgee et le Murray. Je regrette de n'avoir pas eu le temps d'aller y faire un tour. Six mai: Petit-déjeuner.

Je règle ma note: la caissière parle français. Attente

du chauffeur qui doit me conduire à l'aéroport dans le hall

de l'hôtel. J'y retrouve mes compagnons français d'excursion

aux Blues Mountains. Ils sont sur le départ pour Melbourne. Un Australien

nous aborde et nous pose une question que nous ne comprenons pas. En fait,

il a mal prononcé mon nom. Il l'épelle et tout rentre dans

l'ordre. C'est mon chauffeur. Adieux.

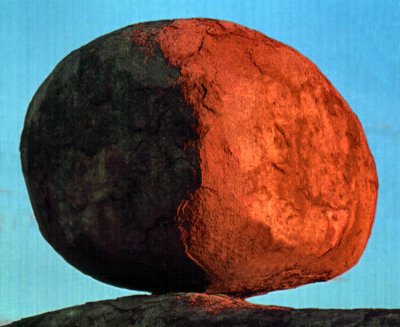

A l'aéroport, je prend ma place dans la file d'attente pour Ayers Rock. Ce n'est pas trop long. Le voyage sera sans histoire. Vision de Sydney de jour du haut des airs. Le désert rouge: une interminable plaine que soulèvent parfois des éminences: allure de volcan, chapeau de gendarme... A Ayers Rock, en fin de matinée, je rencontre un nouveau guide, au carrousel où je retire mes bagages. Je fais également connaissance avec un couple de Basques espagnols avec qui je vais faire équipe pour l'après-midi et la matinée suivante. Nous avons à peine le temps de ranger nos affaires dans nos chambres de l'Outback Pioneer Hotel & Lodge et de manger un morceau sur le pouce qu'un autre guide nous attend pour une excursion aux Monts Olga (Kata Tjuta en langue aborigène). Il est recommandé de se munir d'un chapeau, de crème solaire, de lunettes de soleil, de bonnes chaussures de marche et d'au moins un litre d'eau. Notre nouveau guide, un Français, est cuisinier de profession. C'est l'occasion de parler de gastronomie. D'après lui, la nourriture s'est améliorée en Australie au cours des années. Lorsqu'il est arrivé ici, la viande était l'aliment dominant. On ne mangeait que peu de légumes. Un barbecue pour une dizaine de personnes se composait d'un quartier de boeuf et de trois ou quatre pommes de terre! Les légumes et les fruits sont maintenant plus appréciés. La tendance à l'obésité d'une partie importante de la population et les recommandations d'hygiène alimentaire y sont certainement pour quelque chose. Pourtant la nourriture demeure encore très largement carnée. Notre bus nous emmène au milieu du désert

au devant des dômes (36 en tout, mais on ne les voit pas tous à

la fois) qui sélèvent au milieu du désert comme les

dos d'un troupeau de pachydermes assoupis. Cette formation montagneuse

d'arkose rouge a une longue histoire. Des sédiments s'accumulèrent

d'abord au fond de l'eau. Ensuite, ils s'élevèrent jusqu'à

la hauteur de l'Himalaya à une époque où l'Australie

n'était pas encore séparée du Gondwana, un continent

qui réunissait à elle l'Afrique, l'Inde, l'Amérique

du Sud et l'Antarctique voici 150 millions d'années. Puis de nouveaux

bouleversements géologiques les précipitèrent dans

l'abîme. Enfouis à plusieurs milliers de mètres de

profondeur, la pression et la chaleur qu'ils subirent les aggloméra

en sorte de brique compacte, avant que de nouveaux événement

ne les fassent resurgir. Les éléments, le vent et l'eau,

combinèrent alors leurs effets pour leur donner leur forme actuelle.

Nous pénétrons à pied à l'intérieur de l'imposant massif en empruntant une étroite vallée, la Walpa Gorge, entre deux hautes falaises, presque verticales, dans lesquelles l'érosion a creusé de nombreuses cavités. Comme aux Montagnes Bleues, lorsque le dessous d'un bloc est suffisamment miné, celui-ci se détache et tombe en bas de la pente. De nombreux rochers y gisent. Leur composition me rappelle, dans d'autres teintes, celle des montagnes du Tibet traversées l'an dernier. De longues traînées verticales noires dévalent du haut en bas des falaises témoignant du rare passage des eaux. Il ne pleut ici qu'environ tous les douze ans et encore! Mais des algues et des lichens profitent du peu d'humidité qui subsiste pour se cramponner à la roche et la marquer de leur sombre empreinte. Nous croisons des groupes de touristes au visage caché derrière des résilles noires pour se protéger des mouches nombreuses et agressives. Ce déguisement leur donne des allures d'apiculteurs. Nouveaux arrivants, nous n'avons pas eu le temps de nous équiper. Il nous faudra affronter les importuns insectes volants à face découverte. Le fond de la vallée est parcouru par un ruisseau à sec encombré d'arbustes et de broussailles d'un gris verdâtre. Les mulgas y dominent. Notre guide nous fait observer leurs petites feuilles recroquevillées. Celles-ci recueillent la moindre goutte d'eau, la dirigent comme une chêneau vers la branche et, de celle-ci, elle coule jusqu'au tronc pour aller abreuver la plante par ses racines, quand elle n'est pas évaporée avant. Ces plantes se sont ainsi adaptées à un environnement particulièrement sec afin de maximiser le bénéfice d'ondées trop parcimonieuses. La vallée se termine par un étroit couloir inaccessible tapissé de végétaux ras. Nous revenons sur nos pas. En face de nous, la haute tranchée s'élargit sur une vaste plaine à contre jour. On nous conduit ensuite vers un point de vue d'où nous pourrons admirer et photographier dans leur entier les mamelons entourant la vallée. Si leurs flancs sont rigoureusement nus, une touffe d'arbres apparaît sur leur sommet comme un bouquet de cheveux sur le crâne d'un individu à demi chauve. La vie est réellement tenace! Vues d'ici, les collines qui encadrent la gorge font penser aux gigantesques fesses de deux géants nus couchés sur le ventre. Les recommandations concernant la boisson désaltérante s'avèrent superflues: il y avait de quoi dans le car. On nous emmène ensuite vers une plate-forme d'où nous pourrons embrasser l'ensemble du massif. Une dizaine de sommets ferment l'horizon. Au total, on l'a déjà dit, le massif en compte trente six. De leurs pieds jusqu'à nous s'étend une plaine recouverte de végétation endogène. On distingue des chênes du désert (kurkara en langue aborigène), jeunes et adultes, qui font plutôt penser à des conifères. Cet arbre est particulièrement bien adapté aux zones arides. Jeune, il est svelte comme un peuplier et son feuillage est touffu. Il gardera cette forme tant que ses racines n'auront pas trouvé une nappe d'humidité. Celles-ci s'enfonceront dans le sol aussi loin qu'il le faudra pour que l'arbre puisse survivre. Alors, il changera de forme et s'épanouira. Ses feuilles deviendront plus rares afin de minimiser l'évaporation. Ses brindilles filiformes réduiront ses besoins. Ses racines stockeront autant d'eau que possible pour faire face aux périodes de sécheresse. Les Anangu (Aborigènes locaux) utilisent son bois dense pour différents usages, notamment la construction d'abris. Sur les dunes de sable (tali en langue aborigène), au pied des arbres, croît une herbe coriace appelée spinifex (tjanpi en langue aborigène). Ses touffes offrent un refuge à de nombreux petits animaux dont ont aperçoit les traces sur le sable: lézards, serpents et souris. Ces dernières creusent des terriers à un mètre et plus en dessous de la surface du sol. Les longues feuilles en forme d'aiguilles des spinifex servent également d'asile à des sauterelles et à des coléoptères. Les termites se nourrissent des vieilles feuilles. Elles les mâchent et les transforment en fin débris qui, retournant à la terre, lui serviront d'engrais. Les Anangu extraient de cette plante, par broyage et exposition au feu, une sorte de glu noire bitumeuse qu'ils appellent kiri. Cette poix devient extrêmement dure en séchant. Ils s'en servent pour coller des lames de pierre au bout de leurs flèches et de leurs javelots ainsi que pour renforcer le crocher du propulseur avec lequel il lancent ces derniers. D'autres plantes sont également présentes.

Leurs racines aident à stabiliser les dunes et elles fournissent

des ressources précieuses aux Anangu. Au pied des monticules, on

trouve l'hirsute herbe à miel (kaliny-kalinypa). Au printemps, les

longues fleurs jaunes et vertes de cette plante distillent un nectar sucré

que les Aborigènes sucent ou qu'ils transforment en boisson

en le diluant dans de l'eau. Près de la plate-forme croît

l'herbe à grelots (Nyintilpa) reconnaissable à ses gousses.

Les Anangu brûlent ses feuilles et mélangent les cendres avec

leur tabac à chiquer.

Du bout de la plate-forme, on aperçoit, à une trentaine de kilomètres, la masse imposante d'Ayers Rock (Uluru en langue aborigène). Avec ses 318 m de haut et ses 8 km de circonférence, ce monolithe est le plus gros du monde. Nous allons maintenant nous y rendre pour jouir du spectacle du coucher du soleil qui, en fonction des caprices du temps, des nuages et de l'heure, change les couleurs de la roche. Le rocher est situé dans un parc national

sous contrôle indigène. Bien que nous soyons au centre de

l'Australie, Ayers Rock fait partie du Territoire du Nord où la

moitié de la terre appartient aux Aborigènes. Ce ne sont

évidemment pas les territoires les plus fertiles. Aujourd'hui, sur

l'ensemble de l'Australie, entre 15 et 20% des terres ont été

rendues aux occupants primitifs de ce pays réputé vide lors

de la colonisation! A l'entrée du parc, il faut montrer patte blanche,

c'est-à-dire le billet à multiples entrées qui nous

a été remis. Le contrôle n'est pas tatillon. Il suffit

de brandir le papier. Le surveillant, qui fait sans doute confiance aux

chauffeurs des cars qu'il connaît, s'en contente sans sortir de sa

guérite.

Sur les lieux, des dizaines de tables sont alignées face au rocher. Nous ne serons pas seuls. En fait, un millier de personnes, peut-être plus, vont affluer. Notre place paraît bien choisi. Nous dégustons un verre de vin blanc pétillant, qui est agréable servi frais, en grignotant des canapés. Nous abordons le sujet des vins. D'après le guide, la viticulture australienne est en plein essor. Les surfaces cultivées ne cessent de grandir. Mais, pour un Français, la qualité du produit laisse encore à désirer. Les vins sont consommés jeunes. On ne s'embarrasse pas de l'élevage en fûts. La rentabilité avant tout. Il y a de quoi choquer un puriste! Nos compagnons basques parlent des vins espagnols (le rioja, par exemple). J'ai pu en apprécier quelques-uns au hasard de mes déplacements. Certains sont très bons, mais ont ne trouve pas une aussi grande variété de crus qu'en France. La même remarque s'applique à l'Italie dont certains vins sont excellents. La culture de la vigne se répand à travers le monde et, dans beaucoup de pays, y compris la Chine, les résultats obtenus sont encourageants. Il n'est donc pas surprenant que la part de marché des vins français se réduisent. D'autant que les nouveaux consommateurs privilégient le cépage plutôt que l'appellation, la qualité standard plutôt que les variations aléatoires induites par les changements climatiques. Pour ce qui est de la première exigence, je pense que les producteurs français pourraient rappeler sur leurs étiquette la mention du cépage. Pour ce qui est de la seconde, je ne crois pas en la vertu des vins de qualité et de saveur constante. Ces produits là ne peuvent qu'être frelatés. Les producteurs français n'ont pas intérêt, me semble-t-il, à s'orienter vers la fabrication de vins industriels. Ils ne parviendront pas à être compétitifs et détruiront leur image de marque. L'authenticité implique la savante combinaison des qualités d'un terroir avec l'ensoleillement de l'année, bonifiés par le savoir faire du vigneron et le vieillissement en fûts de chêne. La notion même de millésime est incompatible avec l'uniformité. On peut attendre celle-ci du coca cola mais pas d'un bon vin. Le nom d'un viticulteur espagnol, qui possède des vignes un peu partout à travers le monde, me vient à la bouche: celui de Miguel Torres, dont le champagne chilien est sans doute l'un des meilleurs qui se fabrique hors de France. D'ailleurs, à mon avis, le seul pays digne de rivaliser pour le moment avec le nôtre, en matière de vins, est le Chili où l'on trouve à la fois la qualité et la variété. J'explore la zone réservée aux touristes afin de repérer l'endroit le plus favorable. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, je reviens à mon point de départ. Je n'ai pas découvert de meilleur emplacement. Le crépuscule arrive. Le ciel est légèrement nuageux vers l'ouest. Le soleil disparaît par instant pour réapparaître ensuite. La progression de la nuit, les alternances d'ombre et de lumière, font passer le rocher, que j'ai vu bleuté depuis la plate forme des Monts Olga, par toutes les nuances de l'orange au violet. C'est féerique. De retour à l'hôtel, je me régale, au restaurant, d'un steak de kangourou. J'en ai déjà mangé en France et n'ai pas trouvé cette viande bien fameuse. Elle est meilleure ici. Les cuisiniers australiens savent mieux l'accommoder. Sept mai: Réveil

avant l'aube. Je plie bagages. J'ai obtenu l'autorisation de laisser mes

valises jusqu'à 11 h, au lieu de 10 h, heure à laquelle les

occupants doivent habituellement laisser leur chambre, comme c'est le cas,

semble-t-il, à peu près partout en Australie. Au retour de

l'excursion matinale, je n'aurai sans doute pas le temps de ranger mes

affaires. A la réception, je réclame le panier petit déjeuner

prévu au programme. J'absorbe son contenu: biscuits, pomme, fruits

secs, jus de fruit... en attendant le guide assis dans un fauteuil. Je

ne conserve que la bouteille d'eau qui peut toujours être utile Pour

la matinée, les mêmes conseils d'équipement que la

veille nous ont été donnés.

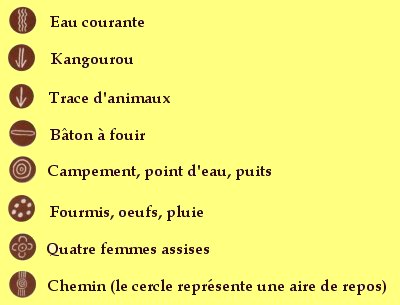

Nous partons alors qu'il est encore nuit. A l'entrée dans le parc, nous agitons notre billet au-dessus de notre tête. Gare à qui l'oublie! Mais le contrôle est aussi débonnaire que la veille. Nous nous rangeons le long d'une petite route, face au rocher d'Uluru, mais de l'autre côté par rapport à la veille. Des petites tables sont rapidement installées. On nous sert un café chaud avec quelques gâteaux secs. Nous attendons le lever du soleil en cherchant l'endroit le plus propice aux prises de vue. Ce n'est pas facile tant la presse est grande. Des Japonais prévoyants sont déjà installés. Ils ont amenés leurs pliants! Mais, notre attente sera vaine et les bousculades inutiles. Le ciel est nuageux à l'est. Le soleil ne se lèvera pas. A la fin de la nuit, je prends néanmoins quelques clichés (trop sombres). J'en prends trois ou quatre autres à la pointe du jour. Le rocher est violacé. Sur une de ses pentes, sculptée par l'érosion, apparaît une large tache sillonnée de méandres qui ressemble à un cerveau. Sur l'autre bord, on aperçoit une sorte de bouche. Les bouleversements géologiques ont fait basculer le rocher de 90°. C'est pourquoi les stries qui le parcourent sont horizontales. Elles ont dû être causées par de très anciens ruissellements. Il est probable que, dans des temps très éloignés, le climat du centre australien était beaucoup plus humide qu'aujourd'hui. Une mer intérieure, dont ne subsiste plus que quelques étendues saumâtres, en aurait même occupé une large partie. Le continent aurait peu à peu était envahi par le désert au rythme de l'évaporation de la mer intérieure. Il est probable que le processus n'est pas achevé. Après notre déconvenue de l'aurore, nous avons le choix entre l'ascension du rocher et deux marches sur sa périphéries qui nous permettrons, en visitant des sites sacrés Anangu, de nous familiariser avec la culture aborigène. Nous choisissons la seconde option à l'unanimité. A titre d'introduction, voici les recommandations qui sont formulées à l'intention des touristes par les responsables du site: 1°)-Prendre soin de l'environnement: laisser les choses dans l'état où on les a trouvé, ne prélever ni branche, ni feuille, ni sable, ni fragment de rocher; ne rien jeter, ne pas abandonner de déchets; ne pas camper ni allumer de feu; ne pas laisser d'autres traces de son passage que l'empreinte de ses pas sur le sable; ne pas nourrir les animaux sauvages (les dingos, par exemple) et les laisser tranquilles; ne pas introduire d'animaux domestiques dans le parc; laisser tous types d'armes à l'extérieur du parc. 2°)-Respecter la culture et les traditions aborigènes: seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans les sites sacrés; l'enregistrement des sites sacrés, quel que soit le moyen: photo, vidéo, dessin... est interdit; pour les Aborigènes, ces sites ne sauraient se concevoir détachés de leur environnement; un cliché, nécessairement limité, constitue donc une trahison. 3°)-Respecter la signalisation des chemins et aires de stationnement: l'ascension du rocher est déconseillée par les Aborigènes; s'agissant d'un lieu de leur culte utilisé pour les cérémonies, ils y voient une sorte de sacrilège; toutefois, elle n'est pas interdite, sauf lorsque les conditions météorologiques la rendent périlleuse; on doit alors s'abstenir; ne pas s'écarter des chemins balisés et ouverts au public; ne pas se livrer à des activités sportives comme le parapente ou le saut en parachute. Bien entendu, toute activité à caractère commercial, y compris le tournage de films et la prise de photographies, est prohibée à l'intérieur du parc, sauf obtention d'un permis spécial délivré par les autorités, et les touristes sont invités à obéir aux consignes qui pourraient leur être données par les rangers. Voici maintenant quelques informations touchant à la culture aborigène telles qu'elles ressortent d'un document émanant des autorités du parc. "Cette contrée appartient aux Anangu depuis des temps immémoriaux. Notre peuple survit encore aujourd'hui parce que sa terre traditionnelle lui confère force et vigueur. Nous tenons la signification du site d'Uluru, dans tous ses détails, des enseignements de nos pères, de nos mères, de nos grand-mères et de nos grand-pères. Nous transmettons cette connaissance à nos enfants et à nos petits-enfants. Les Anangu célébreront et respecteront toujours l'identité spirituelle que donne Uluru. La culture anangu est basée sur les relations entre les hommes, les plantes, les animaux et les caractéristiques physiques de la terre où nous vivons. La connaissance de la façon dont se sont formées ces relations, ce qu'elles signifient et comment nous devons les maintenir, tout cela est expliqué par notre religion. Notre héritage religieux constitue le Tjukurpa, c'est-à-dire la loi traditionnelle qui explique l'existence et guide tous les êtres pendant chaque jour de leur vie. Comme les autres religions à travers le monde, la nôtre apporte des réponses à d'importantes questions. Comment le monde et la vie ont-ils été créés et par qui? Comment les gens peuvent-ils s'intégrer harmonieusement dans le processus global du vivant? Quelles sont les lois qui régissent la nature et les choses vivantes? Le Tjukurpa est le fondement de la culture anangu. De lui découlent les règles de comportement et de vie en société. Il constitue la loi qui régit les échanges entre les hommes et leur rapport avec la terre qui soutient leur existence. Il concerne à la fois le passé, le présent et le futur. Il n'est pas un rêve mais la réalité. Le paysage qui nous entoure nous montre comment la connaissance et la sagesse vinrent à nos ancêtres. La terre fut formée au début du Tjukurpa, lorsque les êtres ancestraux créèrent les différents éléments du paysage et toutes les créatures vivantes, y compris les êtres humains. Les détails des activités des êtres ancestraux et de leurs pérégrinations nous sont enseignés depuis cette époque au moyen d'histoires, de chants, de danses et de cérémonies. Quand un Anangu regarde la terre, les plaines, les montagnes et tout le vivant, il ressent qu'à l'évidence les êtres ancestraux sont toujours vivants. Uluru et les différents éléments qui le composent continuent à nous parler du Tjukurpa. Nous n'avons pas besoin d'édifices dédiés à notre culte. Le Tjukurpa est partout autour de nous sur notre sol. Une puissante valeur spirituelle émane de certaines activités des êtres ancestraux. En tant que gardiens traditionnels de cette terre, nous avons le devoir religieux de préserver les sites et les connaissances sacrés. Telle fut notre loi depuis des temps immémoriaux. Des endroits sont appropriés seulement pour les hommes, d'autres seulement pour les femmes, d'autres encore sont réservés aux personnes âgées. Plus important encore, le Tjukurpa définit ce qui peut être partagé avec des étrangers et ce qui doit leur être caché." Nous commençons notre visite par la marche du Mutitjulu. Notre car nous dépose à proximité du rocher, devant l'entrée d'un cirque peu profond. Alentour, une maigre végétation surmontée de quelques arbustes tapisse la plaine. Des arbres plus grands sont morts et dressent vers le ciel des branches grises comme des ossements en un geste de muette supplication. La sécheresse à fait sont oeuvre. Sur la gauche le rocher, largement entaillé, montre deux lèvres entrouvertes. Nous avançons en direction d'un amas de rochers éboulés entassés les uns sur les autres. A cet endroit se déroula un combat homérique entre deux êtres ancestraux: Kuniya et Liru. Kuniya était un python et Liru un serpent venimeux. Tout d'abord, ils fréquentaient ensemble paisiblement le point d'eau situé au fond de la gorge. La trace du passage de Kuniya est visible sur la falaise. Un jour, Liru rompit le pacte et attaqua Kuniya. Ce dernier battit en retraite. La femelle Kuniya, indignée de l'injure que Liru venait d'infliger à sa maison, devint furieuse. Elle releva le défi et attaqua rageusement Liru. Le combat fut titanesque et se termina par un désastre. Alors, la femelle exécuta une danse rituelle destinée à montrer sa puissance et son désir de vengeance. Elle s'efforça ensuite de maîtriser les forces obscures qu'elle venait de déchaîner en jetant à terre une poignée de sable. Mais sa rage était trop forte. La bataille reprit avec violence. Des morceaux de rochers furent arrachés à la montagne. Ils constituent maintenant l'éboulis de l'entrée. La vindicative femelle lança avec force un javelot dans la direction de son adversaire. Ce dernier réussit à l'écarter avec son bouclier et ne fut que légèrement blessé. Une faille de la falaise rappelle cette blessure. Un second dard perça le bouclier et Liru, grièvement atteint, s'effondra pour mourir. Une seconde faille, plus importante que la première, marque l'emplacement du coup fatal. Liru laissa tomber son bouclier qui glissa au bas de la falaise. Ce bouclier est une sorte de roue de pierre pleine, traversée à sa base par le trou rond du javelot. L'honneur de Kuniya était vengé. Mais le sang du serpent venimeux avait empoisonné toutes les herbes alentours. Ces plantes sont aujourd'hui des buissons épineux particulièrement toxiques: les Urtjanpa, en langue aborigène. Cette légende rappelle probablement une querelle meurtrière qui éclata entre deux tribus, dont les serpents pourraient être les totems, pour la possession du point d'eau. Dans un environnement aussi sec, où les pluies sont rares, les points d'eau jouaient évidemment un rôle vital pour la survie d'une tribu. Lorsqu'un point d'eau s'asséchait, après une longue période de sécheresse, la tribu devait se déplacer vers un autre point d'eau situé dans une région où il aurait pu pleuvoir plus récemment. Ce second point d'eau pouvait être très éloigné du précédent. Le trajet exigeait de nombreux jours de marche à travers le vaste territoire de la tribu. Sa recherche n'était évidemment pas entreprise à la légère. Elle reposait sur les enseignements des ancêtres qui avaient probablement dû surmonter le même problème. La solution se trouvait dans les récits mémorisés par la traditions. Ces derniers n'étaient pas seulement les éléments d'une sorte de catéchisme religieux. Il retraçaient aussi l'histoire du peuple aborigène. Ils narraient les péripéties de ses déplacements et comportaient par conséquent des éléments de géographie. Bref, ils renfermaient tout ce qu'il fallait savoir pour tirer le meilleur parti possible d'une nature bien peu généreuse mais que les Aborigènes vénéraient parce que d'elle venait leur salut. Ils survivaient là où des blancs mourraient de soif en quelques heures. Si l'eau venait à leur manquer, ils savaient en tirer de la sève des arbres ou en extraire des grenouilles. Les clans se retrouvaient autour des points d'eau. Des engagements solennels y étaient pris. Les mariages n'étaient évidemment pas libres. Il étaient régis par des coutumes strictes. Les parents décidaient pour leur progéniture. Lors des rencontres autour d'un point d'eau, des promesses de mariage étaient échangées concernant les enfants en bas âge. Une fois le précieux liquide épuisé, on se séparait avec l'espoir de se retrouver dix à douze ans plus tard, autour du même puits, pour concrétiser l'union des deux enfants devenus adultes. Bien sûr, des querelles pouvaient également éclater lors de ces rencontres. De part et d'autre du bouclier de Liru, des grottes s'ouvrent dans le rocher. Elles sont ornées de peintures aborigènes. Le but de ces dernières est plus utilitaire qu'artistique. Elles sont tissées de symboles et racontent une histoire, fournissent des renseignements. Nous n'y voyons que des gribouillages d'ocre, d'argile et de charbon de bois. Mais les Aborigènes savaient parfaitement les interpréter et les utiliser. A chaque passage, ils les complétaient de nouveaux ajouts de sorte que les traces qui subsistent sont un amoncellement de couches dont les plus anciennes remontent à des milliers d'années. La cirque se termine brusquement en cul-de-sac. Une cascade à sec dévale du haut de la colline qu'elle a creusée pour venir mourir dans une cuvette totalement vide. Sur le bord de ce bassin privé d'eau, une pancarte précise que le point d'eau est la demeure de Wanampi, un serpent d'eau ancestral respecté par les Anangu car il a le pouvoir de contrôler le débit de la source. Au bas de la pancarte, on peut lire cette phrase non dépourvu d'humour noir: "S'il vous plaît, n'allez pas nager dans l'eau et ne la troublez pas". Le point d'eau de Mutitjulu était le plus important d'Uluru. C'était aussi un piège naturel qu'utilisaient les chasseurs aborigènes. Beaucoup d'animaux venaient s'y désaltérer et il était facile de les y prendre. En outre, de nombreuses plantes à graines et à fruits comestibles croissaient alentour. Bien que la source soit aujourd'hui totalement asséchée, le peu d'humidité qui subsiste sur ses bords continue d'attirer des oiseaux. Certains nichent dans les trous que l'érosion a creusé dans la falaise, comme autant de poches, sur la droite du point d'eau. La légende d'un autre être ancestral

est attachée à ces lieux. C'est celle du lézard à

langue bleue Lungkata. Ce dernier rencontra un ému blessé

par des chasseurs et s'en empara. Il mentit à ces derniers lorsqu'ils

lui demandèrent s'il n'avait pas vu l'émeu. Mais ceux-ci

ne furent pas dupe et se lancèrent à la poursuite du voleur

qui, pour leur échapper, fut contraint de jeter un à un les

morceaux de l'ému cuit pour alléger sa besace. Des rochers

représentent les morceaux d'émeu. Lungkata disparut au coin

du rocher vers l'ouest. Mais les chasseurs finirent par l'attraper et lui

firent chèrement payer son larcin.