|

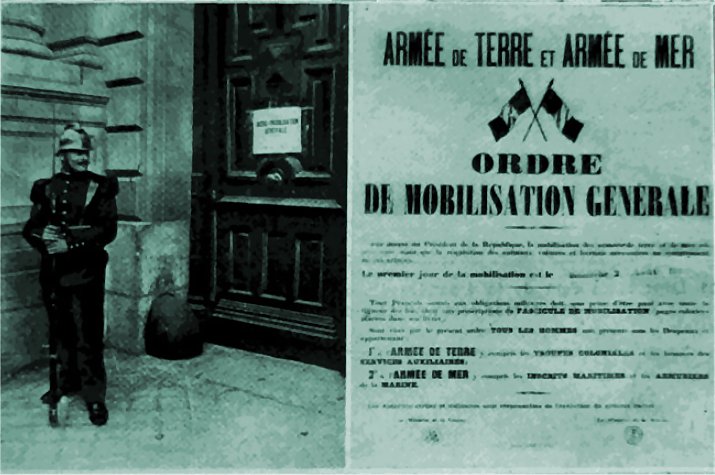

| La mobilisation générale - Source : Le Flambeau |

Le samedi 1er août 1914, dans le courant

de l'après-midi, deux gendarmes de Saint-Amant chargés de

paquets se présentent à la mairie. Ils y sont accueillis

par le maire, Arthur Marsat, qui a été prévenu discrètement

la veille par la préfecture qu'il lui fallait s'attendre à

de graves événements. Les paquets contiennent notamment les

affiches de l'Ordre de mobilisation générale et de réquisitions

qui vont frapper en particulier ceux qui possèdent des chevaux,

des mulets ou des véhicules susceptibles d'être utiles à

la Défense nationale. Une affiche est apposée sur la porte

de la mairie. Après quoi le maire ordonne au garde-champêtre

de prévenir les habitants en passant la caisse et de coller les

autres affiches dans les endroits opportuns. L'une d'elle ornera la porte

du local à incendie situé derrière la salle des fêtes,

en face de la route de Saint-Saturnin. Le tocsin est sonné pour

alerter les paysans dispersés dans les champs. Les opérations

de mobilisation s'étaleront sur une quinzaine de jours.

.

|

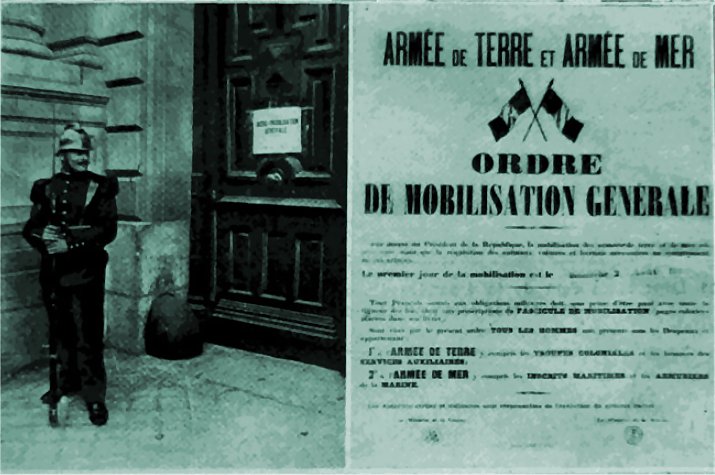

| La mobilisation générale - Source : Le Flambeau |

L'espionnite est à la mode dans tous les pays belligérants. Le 10 août 1914, le préfet, invite les habitants à la prudence et à la méfiance à l'égard des étrangers qui viendraient à passer par la bourgade. Seules les voitures des médecins et des militaires sont autorisées à circuler librement. Les cafés doivent fermer impérativement à 21 heures et il leur est interdit de vendre de l'absinthe. Le maire de Saint-Sandoux est chargé par le préfet de vérifier soigneusement l'identité des voyageurs qui descendent dans les hôtels du village. Les hôteliers de Saint-Sandoux seront bientôt obligés de tenir registre et de signaler les étrangers de passage; ce que l'on appellera la cinquième colonne, en 1940, est déjà redouté. Une atmosphère nouvelle s'installe dans le village. Il faudra s'habituer au fil du temps à bien d'autres désagréments. Les contrôles deviendront de plus en plus tâtillons: les personnes qui circulent au moyen de véhicules motorisés seront contraints d'exhiber un sauf-conduit ou une pièce d'identité. En 1916, le maire sera vertement rappelé à l'ordre par les autorités militaires car il a oublié de leur transmettre la liste des automobiles de la commune; il est probable qu'elles se comptaient à cette époque sur les doigts d'une seule main! Il est rappelé que les étrangers dans le village doivent justifier à l'autorité publique de leur identité à toute réquisition de celle-ci; leurs hébergeurs sont tenus de tenir une fiche spéciale détaillée, de relever le cas échéant le numéro de leur automobile, et de s'assurer de leur identité par la production de pièces authentiques; cette fiche doit être remise quotidiennement à la mairie; les étrangers doivent s'y déclarer dès leur arrivée; la surveillance de leurs allées et venues dans la commune est renforcée. Le travail des édiles municipaux s'est accru avec les hostilités. Et les nouvelles fonctions qui leur sont attribuées sont parfois bien difficiles à remplir. Mais la tâche la plus délicate et la plus pénible, dévolue au maire et au garde champêtre, restera évidemment celle d'annoncer aux familles le décès au champ d'honneur d'un de leurs membres.

Les édiles doivent répondre périodiquement aux appels du Service du Ravitaillement, parfois appuyés d'ordre de réquisition, pour fournir aux besoins du front. L'alimentation de l'armée est prioritaire. Tout au long de la guerre, des réquisitions de chevaux, de céréales (blé, orge, avoine), de foin, de bovins, de porcs gras et de pommes de terre auront lieu régulièrement. Les avoines pour les chevaux, encore largement utilisés par l'armée, font l'objet d'une surveillance particulière de la part du préfet. Dès les premières années de la guerre, les agriculteurs sont invités à trouver pour leurs animaux des fourrages de substitution. Pour remplacer les céréales, le gouvernement incite les villageois à nourrir le bétail avec des tourteaux, résidus de la fabrication des huiles végétales, les noix par exemple. Il faut aussi veiller à préserver les semences et faciliter leur déplacement vers les terroirs où elles pourront être employées. Les laines provenant de la tonte des brebis doivent être tenues à la disposition de l'autorité militaire; ne seront conservées pour les agriculteurs que les quantités jugées indispensables aux besoins des habitants. Les denrées sont payées par l'État à un taux rémunérateur; en 1917, le foin de qualité pour l'armée est payé 10,50 francs le quintal métrique; l'avoine réquisitionnée, 42 francs les 100 kg; le blé réquisitionné : 36 francs les 100 kg (avec une majoration pour les quantités supérieures à 1000 kg); l'orge non réquisitionné : 50 francs les 100 kg. Mais il arrive que les possesseurs des produits recherchés rechignent à les céder. Ils sont invités à les proposer spontanément pour éviter les réquisitions. Le refus d'approvisionner l'armée est sanctionné par une amende. Le garde-champêtre est sommé de faire preuve de fermeté. On réclame aussi du bois de noyer utilisé pour la confection des crosses de fusils et des hélices d'avions; les autorités s'alarment de la disparition progressive des noyers d'Auvergne et des mesures de reboisement sont prises. Le fameux pinard du combattant n'est pas laissé de côté. On réquisitionne le quart de la récolte de vins ordinaires, quelle que soit la couleur, avec exonération des vignerons récoltant moins de mille litres, des vins fins et de ceux de moins de 7 degrés. Le 31 juillet 1917, le préfet demande au maire d'organiser le ramassage des marrons d'Inde et des châtaignes, en mettant les enfants des écoles à contribution, pour remplacer le maïs et le riz, réservés à l'alimentation humaine, dans la fabrication de l'alcool et de l'acétone; 10 kg de marrons d'Inde équivalent à un coup de 75, d'après le chef de service de la main d'oeuvre scolaire; les marrons et châtaignes dûment séchées pour l'industrie de guerre, sont payées 15 centimes le kilo, dont 8 sous pour les ramasseurs. En décembre 1917, c'est au tour de la fécule d'être réquisitionnée.

Pour les armées, on manque non seulement de céréales, ce qui est assez logique puisqu'on en faisait déjà venir d'Algérie, de Tunisie et du Nord de l'Europe avant guerre, mais également de foin. En 1916, il est rappelé au maire la nécessité de trouver aux céréales et au foin des produits de substitution pour les besoins civils, notamment les pailles. Ces pailles feront d'ailleurs l'objet d'un appel pour l'armée ultérieurement. Les interventions des services agricoles départementaux se multiplient et l'accent est mis bientôt sur la nécessité d'étendre aux terrains disponibles la culture de la pomme de terre; pour ce faire, les détenteurs de semence sont invités à ne pas s'en dessaisir pour d'autres usages; le ministre de l'Agriculture préconise l'emploi des enfants pour déposer les tubercules coupées en deux dans les sillons, derrière la charrue, et il invite les maîtres d'école à les encourager en ce sens. Après cette campagne pour la promotion de la culture des pommes de terre, viendra celle des haricots. L'économie de guerre ne peut évidemment pas respecter les principes du libéralisme et l'interventionnisme bat son plein.

La mobilisation vide, année après

année, classe par classe, le village de ses jeunes hommes, conseillers

municipaux compris. Ne restent, pour travailler la terre et subvenir aux

besoins des familles, que les femmes et les vieux. On se débrouille

comme on peut selon ses moyens. Ma mère, qui est née en automne

1914, ne connaîtra son père qu'à la faveur des permissions.

Ma grand-mère achètera une chèvre, cette vache des

petites gens, pour la nourrir. Ma mère en conservera une répulsion

insurmontable pour tout ce qui, du lait à la chair et au fromage,

provient de cet animal, nonobstant leurs indéniables qualités

alimentaires. Outre l'inquiétude des familles, le départ

des mobilisés a transformé la vie du village. Des bras manquent

et aussi des animaux de trait car, dès les premiers jours de la

guerre, une dizaine de chevaux ont été réquisitionnés.

Des champs vont retourner à la friche et des personnes âgées

ou handicapées tomberont à la merci du Bureau de Bienfaisance.

Les femmes restées seules au foyer s'émanciperont. Elles

remplaceront les hommes pour l'accomplissement des travaux les plus durs.

Elles tiendront désormais les cordons de la bourse et certains prétendront

que nombre d'entre elles en profiteront pour s'enivrer avec le prêt

du soldat.

.

|

| Une image très suggestive du travail des femmes en 14-18 |

L'instituteur des garçons, M. Desusclade (il aura pour élève mon père), et l'institutrice des filles, Mme Morel (elle aura pour élève ma mère), sont gratifiés par le ministère de l'Instruction publique de deux semaines de congés supplémentaires; en contrepartie, il leur est demander d'organiser des garderies d'enfants pendant les vacances. Il y en aura deux dans le village; filles et garçons y joueront dans la cour de l'école et sous le préau.

Comme les bras manquent, et que la guerre s'éternise, les autorités ont mis en place un système de permissions destiné à faciliter les travaux des champs; les soldats en permission sont conviés à aider les moissonneurs; mais l'efficacité du dispositif reste forcément limitée car il ne faut évidemment pas affaiblir les armées qui luttent pour contenir l'invasion, à défaut de la repousser. L'arrivée de nouvelles recrues des classes suivantes permet pourtant d'accorder des permissions sans trop désorganiser la défense nationale à partir de juillet 1915; il s'agit, après près d'un an de guerre, de permettre aux soldats de revoir leur foyer pendant quelques jours, afin de renforcer le moral des troupes; ce système de permissions, qui n'a pas été prévu lors de l'entrée dans une guerre attendue courte, s'étant avéré défectueux, le parlement le réforme en octobre 1916; l'octroi de trois permissions d'une semaine par an devient un droit pour tous les soldats, sauf pendant les périodes d'offensives; la durée de chaque permission est portée à 10 jours en octobre 1917. Les permissions permettent aux familles de se reconstituer brièvement, mais elles mettent aussi en lumière le fossé qui est en train de se creuser entre les combattants, accablés de misère, et les civils de l'arrière, qui continuent à vivre à peu près normalement, et n'imaginent pas l'horreur de la vie dans les tranchées; je me souviens d'un ancien fantassin sandolien qui me dit avoir laissé son père interloqué lorsqu'il lui affirma qu'il préfèrerait recevoir un coup de hache sur une jambe plutôt que de retourner dans ce enfer! Le maire de Saint-Sandoux est autorisé par le préfet à réquisitionner, si besoin est, non seulement les permissionnaires, mais aussi les civils vacants, les réfugiés..., afin de faciliter l'achèvement à temps des récoltes, moyennant une rémunération quotidienne de 2,5 francs, par personne, logée et nourrie, somme qui n'est pas remise directement au travailleur mais à son chef d'équipe. Les soldats affectés à des travaux agricoles en profitent parfois pour se rendre dans leur famille en prétextant la maladie d'un proche; en 1917, l'autorité militaire s'en émeut et rappelle que ces permissions irrégulières appelleront des mesures disciplinaires. Le transport gratuit sur leur lieu de travail est accordé aux chômeurs et réfugiés. Mais, on l'a vu, aucun moyen de transport moderne ne vient jusqu'au village. Quelques réfugiés du Nord de la France et de la Belgique sont parvenus jusqu'à Saint-Sandoux dès 1914-1915. La cohabitation avec ces nouveaux habitants n'a pas été toujours facile dans les villages auvergnats, mais dans le nôtre, tout semble s'être assez bien passé; de multiples précautions ont été prises pour s'assurer que leur comportement ne porterait pas préjudice au pays : les réfugiés ne doivent pas quitter le village sans autorisation des services préfectoraux; le maire a été invité à signaler les départs et les arrivées; toute allocation à leur bénéfice est subordonnée à l'inscription sur une liste ad-hoc. Il en viendra d'autres pratiquement pendant toute la durée de a guerre; c'est ainsi que, le 20 juillet 1917, le préfet annonce la venue de 8 nouveaux réfugiés dans la commune; une allocation de 1,50 f. par adulte, 1 f. pour les enfants de moins de 16 ans, est versée à cette date aux réfugiés français et alliés.

Les efforts consentis s'avèrent insuffisants pour pallier le manque de bras d'une agriculture qui n'est pas encore mécanisée. Des arbustes envahissent les vignes. Le vignoble subit plusieurs mauvaises récoltes. Des vignes sont arrachées pour y semer des céréales, des pommes de terre, ou des topinambours afin d'en chasser les mauvaises herbes qui les envahissent. Ces difficultés entraînent une hausse sensible du prix du vin. Vivement préoccupés, les services départementaux de l'Agriculture poussent l'outrecuidance jusqu'à prodiguer des conseils minutieux, précis et variés, sur la culture de la vigne et ses traitements à des viticulteurs sandoliens qui en savent sans doute mieux qu'eux sur ce sujet! Il ne faut pas que le poilu, comme on appelle alors le soldat français, manque de la plus saine des boissons. La pénurie de main d'oeuvre entraîne une diminution de la production vivrière. A l'aide des militaires s'ajoute, au cours de la guerre, celle des prisonniers, mais ces renforts sont parcimonieux. Au surplus, les prisonniers de guerre, qui participent aux travaux agricoles, doivent recevoir les 2,5 francs par jour réglementaires, ce qui est jugé excessif par leurs employeurs car ils sont loin d'être aussi productifs que les Français. En même temps, l'appel en 1916 d'une partie des hommes de la classe 1888, 6 sur 10, pour remplacer dans les usines d'armement les ouvriers en âge de se battre, la mobilisation par anticipation des classes à venir et le rappel des classes ayant déjà accompli leurs obligations militaires, prive le village de quelques-uns de ses derniers hommes. On offre aux communes rurales la possibilités d'avoir recours aux enfants des villes pour se joindre à ceux des campagnes afin de participer aux travaux des champs; aucune rémunération n'est prévue, mais il faudra payer les frais de déplacement et assurer le gîte et le couvert; cette initiative ne semble pas avoir suscité l'enthousiasme à Saint-Sandoux! Fin 1916 et début 1917, dans le cadre d'un mouvement de retour à la terre, un service de la main d'oeuvre scolaire est créé par le gouvernement. Des terrains cultivables sont laissés en friche. Les autorités s'en émeuvent et le directeur des services agricoles du département écrit au maire pour lui faire part du dépôt d'un projet de loi visant à remédier à une situation qui pourrait causer de graves problèmes, non seulement pendant la durée de la guerre, mais également après la victoire que chacun espère prochaine. Un courrier du préfet demandera un peu plus tard au maire de lui faire connaître le nombre de désoeuvrés, de chômeurs et de réfugiés de sa commune en précisant leur métier. La terre n'étant plus cultivée convenablement, son rendemant baisse et les paysans de la commune voient leurs revenus s'écorner sérieusement, les intempéries venant accroître encore les conséquences de l'absence des cultivateurs mobilisés. En 1916, le conseil municipal donne son avis favorable à une demande du maire pour une réévaluation fiscale des propriétés. La même année, les autorités demandent au maire de s'assurer que tous les grains ont été battus et que les hommes qui ont obtenu un sursit de l'autorité militaire pour accomplir les travaux des champs ont bien accepté de participer à la moisson des terres de ceux qui sont partis au front; tout refus de leur part doit être signalé afin qu'il soit mis fin immédiatement à leur sursis. La chasse a été fermée et on envisage sa réouverture sous le prétexte de protéger les récoltes, prétexte estimé fallacieux par certains.

Certes, les restrictions ne sont pas, à beaucoup près, aussi importantes de 1914 à 1918 qu'entre 1940 et 1945. Il n'empêche, qu'au cours des hostilités de la première guerre mondiale, plus longues que prévues, des tickets d'alimentation doivent être instaurés. La fabrication des munitions dévorant une quantité phénoménale de cuivre, le sulfate de cuivre utilisé pour traiter les vignes devient rare et il faut en importer d'Angleterre. En 1916, on envisage de taxer, voire de réquisitionner, les engrais commerciaux, le sulfate de cuivre et le soufre, au grand dam des agriculteurs; on taxe plusieurs produits (viande, sucre, pommes de terre...). En 1917, le sucre pour les confitures est distribué sous le contrôle de l'Etat au prix de gros de 152 à 154 francs les 100 kg suivant la quantité, le prix de détail chez l'épicier étant fixé à 1,70 francs le kilo; on délivre par répartition du sucre roux pour le sucrage des vins, mais le préfet rappelle aux épiciers, qu'à la fin de la campagne de sucrage, ce sucre roux non utilisé, doit être réservé à la consommation familiale sous paiement d'une taxe et remise d'un bon, toute vente qui ne respecterait pas ces dispositions pourrait entraîner la radiation du commerçant pour les futures répartitions ainsi que des poursuites judiciaires; à la fin de cette même année 1917, le verdet est devenu introuvable, l'acétate de soude utilisé pour sa fabrication, étant réquisitionné en totalité pour les besoins de la Défense nationale. Les sulfateuses étant trop lourdes à porter pour les frêles épaules féminines; on a déjà préconisé, pour le traitement des vignobles, l'emploi des soufreuses à soufflet que même les enfants peuvent actionner, en prenant bien soin de ne pas effectuer ce travail en pleine chaleur, sous peine de brûler feuilles et grappes juvéniles. La poudre étant réservée aux usages militaires, les fusées paragrêles ont disparu peu à peu; heureusement, en cas d'orages, on peut encore compter sur les cloches qui, sonnées à la volée, empêchent, croit-on, les grêlons de se former. En 1917, le préfet rationne plus sévèrement l'essence pour les automobilistes; ceux-ci voient passer leur quota de 300 litres à 100 litres par mois, ce qui ne doit pas trop affecter Saint-Sandoux, où les véhicules à moteur sont presque inexistants; l'essence est réservée à la consommation domestique, notamment l'éclairage. On propose de remplace le charbon par des briquettes de marc de raisin. Pour ménager les combustibles, quelques Sandoliens inventifs fabriquent de rustiques marmites norvégiennes : une caisse en bois calfeutrées de matières isolantes dans laquelle un plat chaud finit de cuire sans dépense supplémentaire d'énergie. Vers la fin de l'année 1917, la boulangerie de la place, chez Bonhomme, manque de farine, malgré le rationnement du pain.

Les réserves d'or de la Banque de France se vident pour payer les importations et les autorités invitent les Français à livrer le métal précieux en leur possession; on estime qu'ils en détiennent plusieurs milliards. L'évêque de Clermont encourage ses paroissiens à faire leur devoir patriotique. C'est l'amorce de la démonétisation de l'or qui interviendra à l'issue des hostilités. Les pièces d'or ne seront plus alors négociées qu'en bourse. Après les réquisitions des denrées, c'est le bas de laine des Sandoliens qui est visé! A intervalle régulier, le préfet rappelle au maire de Saint-Sandoux le devoir patriotique, mais aussi l'intérêt bien compris des épargnants, invités à déposer leurs pièces d'or à la Banque de France en échange de titres du Trésor rémunérés. Apparemment, les Sandoliens ne se laissent pas duper et préfèrent garder leur or, malgré les explications de la presse selon laquelle un billet de 20 francs or possède autant de pouvoir d'achat qu'une pièce d'or du même nominal, ce qui est vrai à ce moment, mais ne le sera plus dans quelques années. En 1916, dans une nouvelle demande, encore plus pressante que les autres, le préfet suggère une intervention vigoureuse des élus en direction des lieux éloignés qui n'ont probablement pas été atteints par les tournées précédentes: Pressat, Polagnat, La Tuilerie, le château de Travers, où il pense que se trouve l'essentiel du métal précieux encore à récupérer. Il emploie le terme de criminel pour stigmatiser ceux qui persistent à perdre des intérêts et prolongent la durée de la guerre en refusant de céder leur or! Des journaux suspectent la paysannerie de posséder un bas de laine encore bien garni dans l'espoir de s'en servir pour arrondir leurs lopins de terre, alors que les gens des villes auraient déjà donné presque tout leur or. Plusieurs emprunts de guerre et de la victoire viennent aussi ponctionner les liquidités des épargnants. Au cours de la guerre, la thésaurisation dans les campagnes et le paiement du prêt du soldat assècheront la petite monnaie de cuivre et seront à l'origine de la crise dite du billon; on dit aussi, qu'en ville, cette crise fut causée par la crainte de manquer de piècettes pour alimenter les compteurs à gaz, les nouvelles pièces de nickel n'étant pas du même calibre; le cuivre était évidemment recherché par l'industrie d'armement. Pour trouver de nouvelles ressources nécessaires au financement de l'effort de guerre, les personnes mobilisables et non mobilisées sont frappées d'une taxe spéciale pour la durée de la guerre à partir du 1er janvier 1917, (sauf cas d'indigence, enfant mort à la guerre... et autres situations particulières).

Les denrées coloniales deviennent rares. Les combats maritimes et le torpillage des cargos freinent les échanges. Le riz, l'huile d'arachide et les oranges n'arrivent plus en métropole qu'avec parcimonie. Mais cela ne gêne pas trop les villageois qui disposent des céréales de leurs champs, de l'huile de leurs noyers et des fruits de leurs vergers. Les oranges sont encore un produit de luxe, dont on se contente de garnir les sabots des enfants à Noël. Certains produits sont taxés pour lutter contre la hausse des prix. L'inflation était jusqu'alors inconnue; la valeur du franc germinal n'a presque pas variée, depuis sa création par Napoléon; une longue période de stabilité monétaire s'achève; la dévalorisation du franc aggrave les difficultés d'approvisionnement, d'autant plus que les produits taxés disparaissent des étalages, pour être vendus au marché noir.

Dans les villes, des jardins d'agrément sont transformés en potagers. On apprend à utiliser les restes; on improvise des repas à base d'épluchures joliment baptisés "les délices de la poubelle"! En 1917, des restrictions sont imposées aux Parisiens sur la pâtisserie et la viande, et il est interdit aux restaurants d'afficher les deux plats principaux traditionnels à leurs menus, les gourmands devront se satifaire d'un seul, viande ou poisson, et encore pas tous les jours puisqu'il y a des jours sans viande! On parle dans la presse de réquisitionner le vin, de mettre fin à la spéculation sur les pommes de terre, on réduit à plusieurs reprises la quotité de tissu allouée pour la confection des vêtements féminins : il convient d'abord de vêtir l'armée! Les pénuries les plus sensibles sont celles des combustibles, pétrole et charbon, qu'il faut économiser; cette situation est aggravée par le rudesse de l'hiver 1916-1917 pendant lequel on assiste à une hausse de la mortalité; l'insuffisance de moyens de chauffage, entraîne des manifestations. A la campagne, bien sûr, les difficultés ne sont pas aussi grandes: il y a au moins du bois pour se chauffer. Sauf pour la batteuse à escoudre (battre) les céréales, qui possède alors un moteur au charbon: le maire de Saint-Sandoux est invité à dresser un état des besoins. Dans notre village, une pénurie particulière fait son apparition, celle des bougies qui venaient naguère du Nord; leur prix s'achemine vers deux fois celui d'avant-guerre; l'électrification des maisons est loin d'être terminée et bien des caves resteront éclairées à la bougie encore longtemps; j'en ai connues dans mon enfance. Au niveau national, le manque de bois de chauffage incite les autorités à accorder des sursis aux bûcherons, charbonniers, ouvriers forestiers, marchands de bois, voituriers encore non mobilisés et des permissions à ceux qui exercent ces professions.

Les poilus écrivent à leur famille, parfois sur des cartes confectionnées pour cet usage. Les nouvelles sont brèves et les informations sur le front succinctes; la place manque et la censure militaire veille. Les soldats réclament un peu d'argent pour se distraire lorsqu'ils sont au repos. Les familles leur envoient quelques sous et des colis pour améliorer leur ordinaire; un colis peut être envoyé gratuitement à chaque soldat par sa famille chaque mois: un saucisson est le bienvenu, mais il faut éviter d'y mettre des oeufs qui arrivent invariablement cassés! Les gens du village sont souvent sollicités. Des quêtes, accompagnées parfois de vente d'insignes ou de médailles, sont organisées pour venir en aide aux régions envahies, aux victimes et orphelins de guerre. Le curé Ossedat met la main à la poche; mais le rendement du denier du culte n'étant pas aussi élevé qu'il l'espérait, il se résigne à appliquer une mesure, prévue par le règlement diocésain, à l'encontre des paroissiens les moins généreux: il double pour eux la facturation des cérémonies!

En 1915, le ministre de l'instruction publique invite tous les maires de France à consigner les événements de la guerre afin qu'ils puissent servir à l'édification des générations futures. La fête nationale du 14 juillet n'est plus célébrée en fanfare, mais elle offre l'occasion de manifestations de patriotisme et de solidarité avec les soldats. L'Union mutuelle des sapeurs-pompiers de Saint-Sandoux est homologuée, parmi les sociétés de secours mutuels. Une journée du poilu est organisée, sous l'égide de la préfecture, avec organisation d'une tombola et vente de cartes postales patriotiques ainsi que de médailles. Un grand nombre d'initiatives voient le jour: la journée du poilu, déjà citée, le paquet du soldat, la cocarde du souvenir créée pour soutenir les familles des soldats tués; l'aide aux agriculteurs des régions dévastées. La commune dispense, on l'a dit, l'aide du Bureau de bienfaisance aux indigents, vieillards, infirmes... et donne périodiquement son accord pour le soutien des familles des combattants toujours plus nombreuses. Les prisonniers qui subissent les privations en Allemagne ne sont pas oubliés et, comme les dons des particuliers se font de plus en plus rares, le préfet sollicite, en 1916, la municipalité pour un don sur le budget communal à l'Agence d'Auvergne des prisonniers.

En début 1916, l'hiver est doux et le

printemps s'annonce très tôt par des floraisons précoces.

En janvier un propriétaire de Saint-Sandoux, Léon Gilbert

Mandet est désigné pour siéger comme juré aux

assises de Riom. En fin février, l'hiver est enfin là et

il neige sur le village. La même année, on passe à

l'heure d'été et à l'heure d'hiver, pour économiser

l'énergie, essentiellement le gaz, le pétrole et le charbon;

l'évêque de Clermont étend cette innovation aux offices,

sauf avis contraire du Saint-Siège. En avril, l'hiver prend sa revanche;

les arbres fruitiers sont gelés, et bien des fruits sont dévorés

par anticipation sous la dent du givre! Mais en mai, il fait chaud comme

en été. Et, en juin, c'est à nouveau les intempéries

qui favorisent la croissance de l'herbe et le développement des

maladies dans les vignes.

.

|

| Un crapouillot au fond d'une tranchée - Source : Le Flambeau |

La propagande bat son plein et les dix commandements du soldat allemand de Von Der Gotz, publiés à Liepzig, sont diffusés : "Il n'y a pas de place pour la pitié dans le coeur du soldat allemand. Le soldat allemand doit être dur. Soyez terriblement impitoyables, soldats allemands. Mieux vaut laisser mourir de faim et de misère cent femmes et cent enfants ennemis que de laisser souffrir, même un instant, un soldat allemand". Cette politique implacable a malheureusement été appliquée par l'occupant allemand, en Belgique et dans le Nord de la France où plusieurs personnes ont été exécutées, et d'autres déportées en Allemagne pour servir de main d'oeuvre alternative aux soldats mobilisés. En 1917, les territoires occupés sont systématiquement pillés pour nourrir les populations allemandes affamées par le blocus britanniques des mers. A propos de Verdun, un journal du Puy de Dôme, Le Moniteur (1856-1944), publie un article grandiloquent non dépourvu d'humour involontaire : "Les volcans du Vésuve et du Stromboli pris de jalousie se sont mis eux aussi à vomir des laves. Les volcans d'Auvergne, comme les gens de l'arrière, tiennent bon. C'est l'espoir suprême du sol européen..."

Les enfants de la glèbe payèrent

un lourd tribut à la folie des hommes. Plus que les habitants des

villes, moins nombreux et réquisitionnés parfois pour servir

dans les usines d'armements, ceux des campagnes fournirent l'essentiel

de la chair à canons. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les

longues listes gravées sur les monuments aux morts qui se dressent

dans tous les villages de France. Saint-Sandoux ne fut pas en reste. Plus

de vingt jeunes villageois laissèrent leur vie dans les combats,

depuis les premiers mois de la guerre jusqu'aux derniers. Des familles

perdirent plusieurs des leurs. Le village aurait aussi eu son déserteur

qui se serait caché pour éviter la mobilisation. Il aurait

continué à travailler ses terres, pendant la nuit, imprudence

qui aurait fini par le perdre. Appréhendé par la maréchaussée,

il aurait été contraint de rejoindre l'armée.

.

|

|

|

| Prisonniers de guerre: Louis Aubignat, Joseph Bonville, Joseph Henri Courtesseyre, Jules Alexandre Filiol, Henri Francisque Maugue, Gabriel Maugue, Lucien Alexandre Vigier... |

|

| Évolution démographique:

La chute de la population s'accentue. Les habitants du village passent

de 788 en 1911 et 1914 à 636 en 1921, soit un déficit

de 152 personnes en 10 ans (perte de 15 unités en moyenne par an).

Les morts de la guerre (23, d'après le monument aux morts), n'expliquent

pas tout. Au changement de comportement des ménages, déjà

noté, s'ajoute l'éloignement de leur foyer des jeunes gens

mobilisés pour peser sur la natalité. L'espérance

de vie moyenne de la population française retombe à quarante

ans.

Voici quelques éléments complémentaires

explicatifs de l'évolution démographique:

|

|

| Pierre Léon Morel vers la fin des années 1950 |

De retour au foyer familial, le héros anonyme de cette anecdote ne se maria jamais. Les prétendantes auraient voulu devenir mères et il se refusait à fournir de la chair à mitraille pour les hécatombes futures. Il me l'a dit.

Note: La lecture de la fiche

au nom de Py Pierre des archives de

la Guerre révèle que l'événement

relaté ci-dessus est intervenu à la butte de Tahure en 1915

| La mort de mon oncle

7 novembre 1916, sous les forts de Verdun... A l'arrière, un bataillon se prépare à monter en ligne commandé par le lieutenant de Lavovre. En avant! Il faut aller prendre position entre Vaux et Douaumont. Les obus éclatent, leur lueur sillonne le ciel. Le terre se soulève laissant passer un geyser de flammes. A côté de vous, des camarades sont carbonisés; d'autres gisent, leur sang s'échappe du trou rond d'une balle; d'autres, encore, déchiquetés par la mitraille, serviront de pâture aux rats et aux corbeaux. Le bataillon poursuit sa marche vers la mort.

Parmi les soldats figure mon oncle, barbu, moustachu. Un sombre pressentiment

l'agite: il ne reverra plus son village, ses parents, ses soeurs... Les

voici arrivés. Ils prennent position à l'abri d'un parapet

de terre. Derrière, se dressent de grands rochers bombardés

par les obus. Mon oncle tend sa médaille militaire, ses quelques

sous, à un copain qui redescend:

Quelques instants après, la bataille empire. Les fusils crachent. Les 75 tirent. Les boches ripostent. Leurs obus frappent les rochers. Des blocs s'en détachent, roulant sur les soldats qui s'affaissent. Mon oncle s'écroule: un roc a enfoncé son casque et lui a brisé le crâne. A côté de lui, son camarade est indemne. -D'après la lettre du lieutenant de

Lavovre qui avait planté une bouteille sur la tombe de mon oncle

et promis à ma famille de la lui faire retrouver. Le lieutenant

a été tué et nos recherches n'ont donné aucun

résultat.

Extrait du journal

de classe: Au Pays du vin fruité (1947)

|

|

|

|

| Mata Hari fusillée par le peloton d'exécution commandé par le sergent Lucien Arnaud (Document d'époque reproduit par le journal La Montagne) | Mata Hari au temps de sa splendeur |

|

|

| Une réclame (publicité) du "Pays de France" | La couverture du journal |

Les dépenses publiques engendrées

par la guerre déclenchent une vague d'inflation jusqu'alors inconnue,

on y a déjà fait allusion. Référons-nous à

nouveau au registre de caisse Maugue-Lhéritier. On y constate que,

au cours de l'année 1918, la valeur d'une douzaine d'oeufs varie

entre 2,1 et 3,6 fr., alors qu'elle n'était que de 70 à 80

centimes avant guerre; pire même, elle tend à monter au cours

de l'année. Une livre de beurre vaut de 3 à 6 fr., contre

1 fr. avant-guerre, avec, là aussi, une tendance à la hausse

en cours d'année. Cinquante kilos de haricots coûtent 80 fr.

(1,6 fr. le kilo contre 1 fr. vers la fin du siècle précédent).

Un veau se vend entre 244 et 245 fr., contre 70,5 à 79,8 fr. vers

la fin du 19ème siècle. Pour un indice 100 en 1914, l'indice

des prix est de 320 à Paris et de 300 en province en 1918 (source:

Journaux de guerre). Les prix, on vient de le voir, n'ont pas progressé

de manière homogène; il y a donc des gagnants et des perdants.

Mais, ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont les plus lésés

sont les rentiers aux revenus fixes. On peut dire que ce sont eux qui financent

en grande partie l'effort de guerre de la France. Une telle situation va

durablement marquer les mentalités et jeter la suspicion sur une

forme d'épargne qui avait jusqu'alors la faveur des épargnants.

Autre catégorie sacrifiée, les salariés, dont les

salaires ont chuté de 25 % pendant la guerre. Ces salariés

sont souvent des femmes, exploitées plus durement que les hommes!

On peut comprendre les manifestations contre la vie chère et l'enrichissement

exagéré des profiteurs de guerre!

.

| Quelques prix à Saint-Sandoux

au second semestre 1917

Chez Mallet : 30 juillet - 4 fers : 3,20 f; 1er septembre - 5 fers : 4,50 f.; 17 septembre 7 fers: 15,30 f. - 26 octobre- 4 vieux fers: 2,20 f.; le 16 novembre - 2 fers neuf et vieux: 2,90 f.; le 27 décembre - 16 clous à glace : 1,20 f. L'orge vendu à une malterie de Clermont : 50 f. les 100 kg; un veau : 23,50 sous le kilo (1,18 francs le kilo ou 236 fr. pour un veau de 200 kg). Source : Claude Arnaud

|