| L'île de Robinson Crusoë (ou Crusoé)

fait partie de l'archipel Juan Fernandez, découvert officiellement

le 22 novembre 1574 par le navigateur espagnol qui lui donna son nom. Toutefois,

Isaac James, auteur de Providence Displayed or The remarkable

adventures of Alexander Selkirk... London, 1800, qui est moins précis,

la situe aux environs de 1572. Cette découverte aurait eu lieu lors

d'un voyage de Lima à Valdivia. L'archipel était si isolé

que l'on soupçonna celui qui le trouva d'avoir passé un pacte

avec le diable!

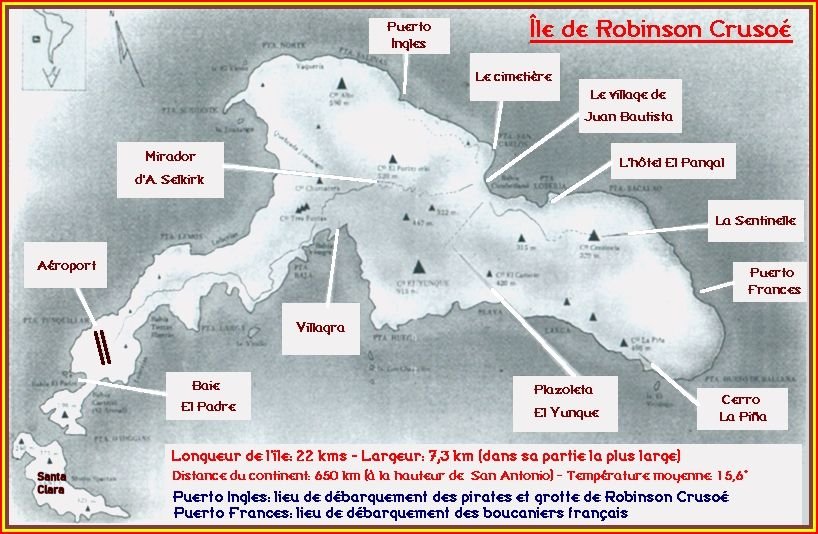

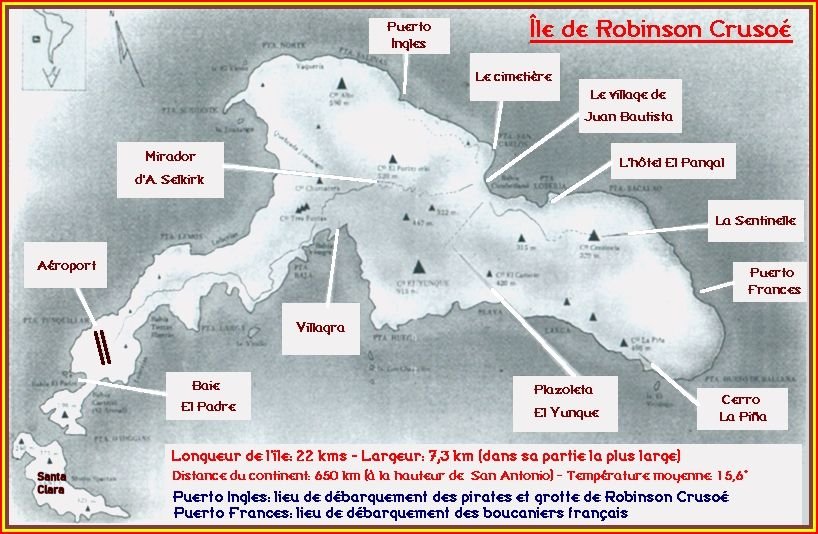

Il est localisé dans l'Océan Pacifique, à une distance de 650 à 800 kilomètres des côtes chiliennes, à peu près à la hauteur de Valparaiso. Il représente une superficie d'une centaine de kilomètres carrés et se compose de trois îles. L'île de Robinson Crusoë, la plus longue et la seule peuplée, la plus proche aussi de la terre, fut d'abord appelée pour cette dernière raison Mas a Tierra, mais les marins qui la fréquentèrent lui attribuèrent plutôt le nom de l'archipel : Juan Fernandez; elle mesure 22 km de long pour 7,3 km de large et culmine à 915 m, au mont Yunque; sa superficie avoisine 48 km2. La seconde île en importance, Alejandro Selkirk, mesure 10,5 km de long sur 6 de large; elle est massive et culmine au mont Los Innocentes (1320 m) dont le sommet est parfois couvert de neige; comme elle est la plus éloignée du continent, on l'appela d'abord Mas a Fuera; sa superficie atteint 49,52 km2. La troisième, Santa Clara, ou l'île aux chèvres, n'occupe qu'une superficie médiocre de 2,23 km2 et se situe à côté de l'île de Robinson Crusoë, au sud-ouest. On ne peut joindre l'île de Robinson Crusoë qu'en avion ou en bateau. Plusieurs compagnies d'aviation la desservent avec des appareils d'une dizaine de place. Ils ne partent que s'ils ont des passagers ou du fret et si les conditions atmosphériques s'y prêtent. Le départ comme le retour de ces envolées sont donc sujets à aléas. Quant au bateau, il s'agit d'une unité de la marine chilienne qui fait le voyage Valparaiso-Juan Bautista, l'unique village de l'île, une fois par mois. Pendant plusieurs mois de l'année, de l'automne au printemps, l'île est totalement coupée du continent. Malheur à celui qui rate le dernier avion ou le dernier bateau. Il ne lui reste plus qu'à attendre le retour du beau temps. En attendant mon avion, à l'aéroport de Santiago, je fais la connaissance d'un Français qui vit actuellement sur l'île. C'est un ancien soldat d'Indochine et d'Algérie qui a ensuite pas mal baroudé en Afrique et en Asie, pour le compte secret du gouvernement français, certain d'être désavoué si l'affaire tournait mal, comme Bob Denard, qu'il connaissait. Depuis son jeune âge, il était hanté par l'idée de visiter un jour l'île de Robinson Crusoë. Une fois retraité, il put enfin mettre son projet à exécution. A son arrivée, il dormit quelques jours dans la grotte de Robinson. Mais la présence des rats le gênait. Ces animaux pullulent sur l'île. Ils sont énormes à faire peur aux chats. Il finit par battre en retraite et regagner le village. Il y rencontra un Suisse qui souhaitait se défaire de la maison qu'il y possédait. Il la lui acheta et, depuis, il vient passer l'hiver européen dans l'île tous les ans, en prenant bien soin de quitter les lieux à temps. Il n'empruntera pas le même vol que moi. Nous nous retrouverons sur l'île. Nous prenons place dans l'appareil. Il y a cinq passagers : deux Allemands et trois Français. Le plus âgé des Français est un ancien officier de marine, il a servi en Indochine, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le second est un architecte néo-calédonien. Il vit en Australie qu'il qualifie de dernier continent blanc, et déteste les Caldoches, à cause de l'engagement de leurs ancêtres dans la Commune de Paris et de leur engouement présent pour les communards; il se flatte d'être l'auteur d'un texte où il a sévèrement étrillé les révolutionnaires de 1871; je le mets en porte à faux, en lui faisant observer que, parmi les combattants de la Commune de Paris, il y avait aussi des militaires patriotes qui refusaient la défaite et le renoncement versaillais. Le troisième Français, c'est moi. Quant aux Allemands, je m'apercevrai que le plus âgé se méfie de tout ce qui rappelle le régime nazi, au Chili comme ailleurs. Mes compagnons de voyage étaient en croisière dans le sud du Chili, sur un bateau russe; le bateau a touché un rocher; une voie d'eau s'est déclarée et la croisière a été interrompue. Comme dédommagement, ils viennent sur l'île de Robinson Crusoë pour la visiter, mais aussi pour aller chasser des chèvres sauvages sur Santa Clara, l'île aux chèvres voisine. Après environ trois heures de vol, nous approchons de notre destination. L'île, vue du ciel, offre au regard des nouveaux venus un paysage rocheux assez peu engageant. Nous avançons vers un plateau étroit et bosselé, supporté par de très hautes falaises, au sud-ouest de l'île. Nous atterrissons sur son unique piste. Cette piste de terre est récente. Elle a été tracée entre les deux falaises à proximité immédiate des collines. Elle est légèrement incurvée en son milieu. Les pilotes doivent faire preuve d'une certaine dextérité et ne peuvent évidemment l'aborder que par temps dégagé. En cas d'erreur, ce serait le choc dans la falaise ou le plongeon dans la mer. Évidemment, il n'y a, sur cet aérodrome de fortune, aucune installation digne de ce nom. Une fois passagers et bagages à terre, le pilote attache l'avion à un piquet avec une corde, comme une chèvre! L'aéroport est très éloigné de l'unique village de l'île, situé au nord-est. La topographie de l'île est tellement accidentée, qu'il n'existe nulle part d'autre endroit où un avion puisse se poser et décoller. La piste occupe toute la largeur du plateau. Celui-ci est à peu près stérile. Il constitue un élargissement d'une branche de l'île, pointée comme un doigt vers Santa Clara. Un sentier mène, de cet aéroport sommaire à Juan Bautista, après plusieurs heures de marche, à travers une étendue désolée que l'on appelle le désert. Pour ce qui nous concerne, nous allons faire le voyage en bateau. On nous propose de descendre en voiture jusqu'au lieu d'embarquement, sur la baie du Padre. Nous préférons faire le chemin à pied. A proximité de l'aéroport, je remarque la présence d'un champ de pavots sauvages. J'apprendrai plus tard que les pigeons de l'île, qui nichent dans les falaises, se nourrissent de leurs graines, ce qui rend leur chair amère et impropre à la consommation. Nous prenons place sur le bateau, la lancha. Nous allons longer une grande partie de la côte nord de l'île. Des falaises, sciées par le vent et les intempéries, tombent à pic dans la mer. Elles sont très impressionnantes. De temps à autre, sur un bout de plage ou quelques rochers, nous apercevons des loups de mer, c'est-à-dire des otaries, qui prennent un bain de soleil. L'otarie de Juan Fernandez est une espèce endémique de l'île; lorsqu'en 1683 le boucanier William Dampier y fit escale, ces animaux étaient si nombreux qu'il n'y avait pas de baie ou de rochers abordables qui n'en fussent couverts. A partir du 17ème siècle, les eaux qui longent la côte chilienne furent malheureusement parcourues par les baleiniers; c'est d'ailleurs au large de l'île Mocha, plus au sud, que Melville situe la rencontre entre le capitaine Achab et Moby Dick; pendant plus de deux siècles, d'énormes cargaisons de peaux quittèrent la région pour la Chine ou l'Amérique du Nord; la population des otaries frôla l'extinction. Aujourd'hui, la colonie est protégée par les autorités. Après plus d'une heure de bateau, nous arrivons à Juan Bautista, le port et unique village de l'île, situé au fond de la baie de Cumberland. Il compte cinq à six cents habitants. Nombre d'entre eux s'adonnent à la pêche aux langoustes. On trouve sur l'île une station météorologique, un bureau de poste, quelques hôtels et deux ou trois représentants de l'ordre. L'île appartient au Chili. Le maire s'appelle Charpentier. Il est le descendant d'un naufragé français. Il y a aussi une famille de Rodt. Son ancêtre, arrivé sur l'île en 1867, aurait été le fils d'un baron suisse. Il fut gouverneur de l'île. Voici une description sommaire de ce village inspirée d'un autre voyageur, Bruce : "on dirait un village mexicain vers midi, la chaleur en moins. La vie s'écoule ici lentement et on peut errer sempiternellement au long des sentiers tracés par les pieds des hommes plutôt que par leurs pioches en méditant ou en jouissant de la beauté d'une nature presque vierge. Les habitants paraissent perdus hors du temps. Quelques maisons s'étalent autour de la baie de Cumberland et une pointe avancée grimpe à l'assaut de la montagne. Lors des gros orages, les cascades se transforment en torrents dévastateurs. l'île est le paradis des botanistes. Pourtant, les visiteurs sont rares." Notre hôtel est éloigné du village. On peut s'y rendre soit par un sentier qui longe les falaises, ou bien en barque. La première fois, nous optons pour la seconde solution. Après une traversée rapide et sans histoire, nous accostons le long d'un rocher qui sert de quai. La mer est agitée. La barque se rapproche et s'éloigne tour à tour du rocher. Mettre pied à terre est par conséquent quelque peu périlleux. Il faut attendre que l'esquif soit le plus proche possible du débarcadère de fortune et ne pas perdre de temps pour en profiter, sinon on risque le plongeon et même l'écrasement entre la barque et le rocher! Le débarquement de cinq passagers avec leurs bagages prend donc un certain temps. L'hôtel est sommaire. Mais peut-on espérer mieux dans un endroit aussi isolé? L'électricité est fournie par un groupe électrogène. Au milieu de la nuit, le groupe est arrêté et il faut s'éclairer à la bougie. Le soir, le garçon de l'hôtel allume un feu dans une grande cheminée et l'on peut se détendre et lire à la lueur du foyer. L'hôtel appartient à la compagnie d'aviation qui nous a amenés. Il est entre les mains d'une îlienne âgée qui tient les emplois de gérante, de cuisinière, de jardinière et de préposée au groupe électrogène. Il n'y a bien sûr pas de téléphone. Les communications avec le village s'effectuent par radio. Pendant notre séjour, on nous servira de la langouste presqu'à tous les repas, accommodée de diverses façons, y compris en soupe. C'est que ce crustacé, même s'il n'est pas donné, est moins cher sur l'île que la viande de boeuf. Manger de cette dernière constitue un luxe. Nous en aurons tout de même aussi; pour changer! Le tout sera accompagné des légumes et des herbes du jardin. La cuisine est rustique mais savoureuse, surtout avec un vin blanc chilien bien frais. Après le déjeuner, nous retournons

au village par voie terrestre. Le sentier

est escarpé. Il passe parfois juste au bord des falaises et,

à certains endroits, il est quelque peu dangereux. Attention à

ne pas glisser! Mais justement des arbres ont poussé là pour

arrêter avant la falaise celui dont le pied viendrait à manquer.

Je ne sais pas encore que ces arbres ne tiennent qu'à très

peu de terre et qu'ils n'offrent donc qu'une protection relative. C'est

réellement un chemin pour les mulets qui, dit-on, ont le pied sûr.

Ils sont d'ailleurs utilisés par les gens du village. Des vaches

paissent en liberté à flanc de montagne. Elles sont agiles

comme des chèvres et ne sont pas ferrées. Il n'empêche;

il arrive que l'une d'entre elles tombe dans la mer. On rencontrait également

autrefois de nombreuses chèvres sauvages. Mais elles sont plus rares

aujourd'hui. Il faut aller les chasser sur Santa Clara, l'île voisine

inhabitée. Par contre, les lapins pullulent presqu'autant que les

rats. On est à peu près certain d'en apercevoir quelques-uns,

pour peu que l'on séjourne quelques jours sur l'île. On pourrait

qualifier celle-ci de paradis des rongeurs. Le préposé à

la voirie du village est également braconnier. En fin de semaine,

il part avec sa mule dans la montagne où il a construit une cabane.

Il pose ses collets, dort sur place et, le lendemain, il relève

le gibier pris. Il rentre au village avec le dos de sa mule dégoulinant

de lapins, attachés deux à deux avec des ficelles. C'est

l'occasion de changer de menu : lapin contre langouste. Au hasard de notre

pérégrination, j'avise des troncs d'eucalyptus qui, privés

de leur écorce, exhibent un bois blanc semblant presque tendre.

Je remarque aussi l'arceau agreste

d'un rosier sauvage qui forme une courbe parfaite, assez majestueuse, et

abondamment fleurie, au long du chemin, comme pour nous rappeler que la

nature n'a pas besoin de notre aide pour dresser spontanément les

plus élégantes, et les plus ingénues compositions.

Les rues du village ne sont pas asphaltées. La meilleure est en ciment. L'ensemble de la voirie doit mesurer seulement quatre ou cinq kilomètres, et encore. C'est suffisant pour justifier l'existence de quelques voitures. La population augmentant, on est en train de construire une nouvelle église plus spacieuse. Sur la porte du bureau de poste un poète local affiche ses oeuvres. Dans un enclos, une chèvre rousse, très bien "banée" (en cornes), comme on dit dans mon Auvergne natale, broute tranquillement l'herbe à sa portée. Ce sera le seul spécimen de cet animal qu'il me sera donné de voir sur l'île. Il n'en reste presque plus et les dernières se sont réfugiées dans des endroits très difficiles d'accès. Je ne rencontrerai aucun "singe à tête de chat", autre animal de l'île, d'origine hypothétique. Je ne ferai qu'en entendre parler. Mais je pense qu'il s'agit du coati, un animal originaire d'Amérique latine amené de l'Uruguay, qui s'est parfaitement acclimaté dans l'île. Bruce en parle comme d'un ours mangeurs de souris; il cite aussi les fardeles, des oiseaux locaux. La flore et la faune de l'île sont effectivement très riches. Pour ce qui concerne la végétation, on parle à juste titre de Galapagos de la flore; soixante quatre pour cent des plantes y sont endémiques, ce qui représente le plus fort taux du monde. Et pour ce qui concerne les animaux, on peut lire ici l'article : Aperçu de la faune de l'archipel Juan Fernandez au Chili, de Philippe Danton - Publications de la Société Linnéenne de Lyon - Année 2002 - 71-9 - pages 335-354. Dans cet article, on apprend que, comme en beaucoup d'autres lieux, les animaux introduits volontairement ou non par les navigateurs ou les colons, ont causé des problèmes et des dégâts à la flore et à la faune endémiques. C'est le cas, notamment, des rats, des chats, des chèvres, des vaches amenées par les colons au 19ème siècle et qui se gardent toutes seules en épuisant les herbages, des lapins qui se sont multipliés après que quelques-uns aient été lâchés inconsidéremment pour que les chasseurs s'adonnent à leur plaisir favori, et des chiens qui, parfois, redeviennent sauvages. Voici ce que dit Philippe Danton de ces derniers. Canis familiaris, le chien domestique, semble-t-il, accompagne l'homme partout où il va. Dans l'Histoire il fut même employé par les Espagnols qui lâchèrent des molosses dans les îles afin que ceux-ci déciment les populations de chèvres qui servaient de ravitaillement aux navires anglais. Aujourd'hui les chiens ensauvagés ont disparu et les gardes du Parc veillent à ne pas laisser divaguer les errants. Mais parfois, comme cette nuit du 21 au 22 janvier 2001, une bande de chiens "fous" fit la route depuis le village de San Juan Bautista jusqu'à la loberia de Tierras Blancas, à la pointe ouest de l'île Robinson Crusoë, et massacra littéralement environ 200 otaries de tous âges. Je visitai les lieux de ce carnage le 24 janvier et garde le souvenir d'un monceau de cadavres incroyable, d'une pestilence insupportable, d'un monstrueux nuage de mouches bourdonnantes et d'un tapis épais de grouillants asticots. Les chiens coupables furent abattus pour qu'ils ne recommencent pas et qu'ils n'en entraînent pas d'autres. Mais beaucoup de bons toutous vivent paisiblement au village ou ils servent de compagnie et d'auxiliaires de chasse. Ils sont aussi à l'origine des nombreuses puces qui infestent le village. Visite du cimetière. Une stèle, en l'honneur des marins morts, y rappelle un épisode peu connu de la guerre de 14-18. Le 15 mars 1915, le croiseur Dresden, de la marine allemande, qui s'était réfugié dans la baie de Cumberland, fut rejoint par plusieurs bâtiments de la Royal Navy. Ceux-ci tirèrent sur lui. Des obus se fichèrent dans la falaise, de part et d'autre de la baie, sans toujours exploser. On peut les y voir encore. Le capitaine du navire allemand essaya de gagner le temps nécessaire pour sauver ce qui restait de son équipage et saborder son navire. Les marins se réfugièrent sur l'île et le bateau sombra avec son chargement. On parle d'un trésor. Son exploration a coûté la vie à un plongeur. Les marins allemands restèrent sur place jusqu'à la fin des hostilités. L'un d'entre eux fit le serment de revenir. Il tint sa promesse en 1931. Il obtint un terrain de la municipalité à trois kilomètres de la bourgade, au lieu dit la Plazoleta. Il y construisit une maison et se livra à la culture des arbres fruitiers. Un an plus tard, il fut rejoint par une Allemande qu'il épousa. Tout allait bien pour eux quand, pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut interrogé par un journaliste qui publia un article le faisant passer pour un espion nazi. Contrariés par cette publicité intempestive, l'homme et son épouse décidèrent d'abandonner leur plantation; ils regagnèrent le continent où ils s'établirent. On voit que, malgré son isolement, l'île n'est pas restée complètement à l'écart des deux conflits mondiaux. Lorsque le Chili rejoignit le camp des alliés, au début des années quarante, l'Île de Robinson Crusoë fut même fortifiée pour résister à une éventuelle incursion japonaise. Des canons y furent installés. On peut encore les voir sur le terrain boisé où se déroulent les festivités du village. Visite du musée: souvenirs d'Alexander

Selkirk, de Rodt, du Dresden etc...

Le soir, ma connaissance de l'espagnol me permet de servir d'interprète entre la patronne de l'hôtel et l'aîné des Allemands. Celui-ci, qui prétend avoir retenu une camarote (chambrette), ne veut pas payer la grande chambre qui lui a été attribuée. Notre hôtesse se fait tirer l'oreille. Elle prétend qu'elle n'a pas le droit d'accorder de rabais, sans risquer de perdre son emploi, en s'attirant les foudres de la compagnie d'aviation propriétaire des lieux. Nous finissons cependant par trouver un arrangement. Il n'y a pas foule à l'hôtel dont nous sommes les seuls clients. L'Allemand déménage de sa grande chambre pour une camarote et obtient l'ajustement du prix qu'il demandait. Le lendemain matin, nous allons visiter la grotte de Robinson Crusoë. On vient nous prendre en barque car l'accès à la grotte par la montagne est devenu dangereux. Nous débarquons sur une plage de galets, au port des Anglais. Puis nous passons sous une sorte de porche en forme d'arche creusé par la mer, avant d'atteindre le terrain où est située la grotte. De l'autre côté de ce passage, improvisé par la nature, s'étend une prairie ornée d'un bouquet de peupliers, dès que la plage prend fin. La grotte est protégée d'assez loin par un muret de galets noirs. Elle fait semblant d'être fermée par un squelette de porte construit avec quelques branches qui ne cachent rien. Un mur bas prolonge cette porte à claires-voies. Mur et porte laissent passer généreusemement l'oeil, l'eau et le vent. A l'écart de la grotte, quatre murs rappellent l'ambition de construire là un édifice qui resta inachevé. Dans une petite chapelle se dresse la statue peinte d'une Vierge de Solitude. C'est ici que le marin écossais Alexander Selkirk (ou Selcraig) fut abandonné, en octobre 1704, par le capitaine du vaisseau sur lequel il servait. Pendant quatre ans et quatre mois, il vécut sur l'île comme il le put, se nourrissant de végétaux et de chair de chèvre sauvage, s'habillant de la peau séchée des animaux tués. Il se rendait fréquemment au mirador, un point élevé de l'île, dans l'espoir d'apercevoir une voile libératrice sur l'immensité de l'Océan. Un jour, ses voeux furent exaucés. Il se précipita en direction de la côte où il fut accueilli à coups de mousquet. Les nouveaux venus étaient Espagnols et il dut regagner promptement la protection des sous-bois. Il attendit encore de longs mois avant qu'un bâtiment britannique, celui de l'expédition Woodes Rogers, ne fasse escale dans l'île, en 1709, et le ramène dans sa patrie. Il y retrouva sa famille et vécut quelque temps avec elle. Mais, le séjour sur l'île l'avait si fortement marqué, qu'il construisit, dans le jardin de la maison familiale, une réplique des accomodements de son île, pour y retrouver la solitude à laquelle il s'était accoutumé. Plus tard, il reprit du service dans la marine anglaise, comme on le verra ci-après. Alexander Selkirk est le plus connu, mais non le seul, habitant plus ou moins solitaire de l'île. D'après Isaac James, une pêcherie indienne d'une douzaine de personnes y aurait été installée vers la fin du 16ème siècle, mais elle n'existait déjà plus en 1616, lorsque Schouten descendit sur l'île. Elle aurait été ensuite, pendant un temps, possession des Jésuites qui l'auraient louée à un officier désirant y pratiquer la pêche et surtout l'exploitation de la peau des animaux marins. L'île, abandonnée, devint ensuite une station régulière des boucaniers et des pirates qui se livraient au pillage des galions et des villes de la côte du Pacifique appartenant aux Espagnols, d'où sans doute les noms de Puerto Ingles et Puerto Frances. En 1624, Jacques l'Hermite, qui commandait la flotte du Nassau y aurait laissé, à leur demande, trois soldats et trois sous-officiers malades dont ont ne sait pas ce qu'ils devinrent. Ensuite, en janvier 1681, alors que l'on racontait déjà entre marins l'histoire d'un naufragé qui vécut sur l'île cinq ans avant d'être sauvé, l'équipage d'un corsaire, dont Dampier faisait partie, fut contraint de lever précipitamment l'ancre, sous la menace de voiles adverses apparues au large. Le 12 janvier, il y oublia un de ses membres, un Indien Moskito, qui ne fut rapatrié que trois années plus tard. L'aventure de cet Indien rappelle sur plusieurs points celle de Selkirk. En 1687, cinq marins de Davis, qui avaient perdu tout leur argent au jeu, décidèrent d'y rester, espérant s'engager dans un autre bateau corsaire qui y relâcherait pour se refaire avant de rentrer en Angleterre; ils étaient accompagnés de quatre Noirs; bien pourvus par leur bateau, ils demeurèrent sur l'île deux ans et dix mois, non sans être inquiétés par les Espagnols; ils furent sauvés par le capitaine Strang, le 11 septembre 1690. Des boucaniers français y résidèrent alors pendant une dizaine de mois. On le verra plus loin, deux hommes du capitaine Stradling, qui devait y laisser Selkirk, y séjournèrent cinq à six mois, en 1704. Plusieurs personnes avaient donc séjourné plus ou moins longtemps sur cette île perdue au milieu du Pacifique. Après Selkirk, le 7 octobre 1719, le capitaine Cliperton y déposa deux hommes pour prendre possession des abris du marin écossais; mais ils furent retirés de l'île deux mois plus tard. Les récits de ces faits divers ont nourri l'imagination de Daniel Defoe. Mais le roman de Robinson Crusoë reste une fiction, même si celle-ci est agrémentée de détails authentiques (une notice sur l'île, sur Alexander Selkirk et le roman de Defoe peut-être lue ici). Voici le récit des aventures de l'Indien Moskito raconté par le capitaine William Dampier dans son ouvrage A New Voyage Round the World - Adam and Charles Black - 4, 5 & 6 Soho Square - London -1937. Le 22 mars 1684, nous arrivâmes en vue de l'île, et le lendemain nous parvînmes dans une baie à l'extrémité sud de l'île, et par 25 brasses d'eau (environ 30 m), à deux encâblures du rivage (400 m). Nous sortîmes alors notre pirogue, et nous descendîmes à terre pour tenter de retrouver un Indien Moskito que nous avions laissé sans le vouloir, en 1681, pressés que nous étions par trois navires espagnols qui nous chassaient de l'île, un peu avant notre appareillage pour l'Afrique; Le Capitaine Watling, qui avait succédé au capitaine Sharp, déposé par une mutinerie, était alors notre commandant. Cet Indien vivait seul ici depuis plus de trois ans et, bien qu'il ait été plusieurs fois recherché par les Espagnols, qui connaissaient sa présence sur l'île, ils ne purent jamais s'en saisir; on eût dit une ombre qui s'évanouissait comme un fantôme. Il était dans les bois à la recherche de chèvres quand le capitaine Watling retira ses hommes, et le navire était sous voile avant qu'il n'ait pu revenir à la côte. Il avait avec lui son arme et un couteau, avec une petite corne de poudre et quelques coups de feu; une fois ceux-ci épuisés, il employa son couteau pour mettre en pièces le canon de son arme dont il fit des harpons, des lances, des crochets et un long couteau, chauffant les pièces au feu, puis les frappant avec sa pierre à fusil, et un morceau du canon de son arme, préalablement durci; il avait appris cela des Anglais. Les morceaux de fer chauds qu'il martelait, se pliaient comme à plaisir sous les coups de pierre, et il les sciait avec son couteau dentelé ou en meulait l'un des côté sans ménager sa peine pendant de longues heures; il les durcissait à la température requise dès qu'il en avait l'occasion. Tout cela semblera étrange à ceux qui ne connaissent pas la sagacité des Indiens; mais ce n'est rien de plus que ce que les Moskito pratiquent usuellement dans leur propre pays, où ils fabriquent leurs instruments de pêche et leurs outils de frappe, sans forge ni enclume, mais en y consacrant beaucoup de temps. D'autres Indiens sauvages qui n'ont pas recours au fer, que les Moskito tiennent des Anglais, confectionnent des haches de pierre très dure, avec lesquelles ils abattent des arbres (l'arbre à coton, en particulier, dont le bois est tendre et doux) pour construire leurs maisons ou faire des canots ; et, bien qu'en travaillant leurs canots creux, ils ne puissent pas les creuser aussi proprement et aussi finement qu'avec des outils de fer, ils parviennent néanmoins à les rendre aptes à remplir leur fonction en complétant le travail de la hache par le feu, que ce soit pour abattre les arbres ou pour approfondir l'intérieur de leur pirogue. Ces moyens sont utilisés en particulier par les Indiens sauvages de la rivière Bluefield, dont j'ai vu des pirogues et des haches de pierre. Ces haches de pierre mesurent environ 10 pouces de long (25 cm), 4 de large (10 cm) et 3 pouces (7,5 cm) d'épaisseur au milieu. Elles ont leurs faces bien plates et coupent aux deux extrémités : au milieu, ils pratiquent une entaille, si large et si profonde qu'un homme peut y mettre la longueur de son doigt; ils y fichent un bâton d'environ 4 pieds de long (1,2 mètres), ils le lient autour de la tête de la hache, dans cette encoche, en serrant bien fort, pour utiliser le bâton comme un manche ; la tête est tenue ainsi très fermement. Les autres Indiens sauvages ne sont pas moins ingénieux. Ceux de Patagonie coiffent leurs flèches avec du silex ou d'autres matières dures d'une façon que j'ai eu l'occasion de voir et d'admirer. Mais retournons à notre Moskito sur l'île de Juan Fernandez (Mas a Tierra). Avec les instruments qu'il avait ainsi fabriqués, il se procura toutes les ressources que l'île lui offrait , chèvres ou poissons. Il nous affirma, qu'au début, il avait été contraint de manger du phoque, une viande très ordinaire, avant d'avoir confectionné des hameçons : mais par la suite, il ne tua jamais plus de phoques, mais il en tira des lignes, coupant leur peau en lanières. Il construisit une petite maison ou une hutte à environ un demi mile de la mer (800 mètres), couverte de peaux de chèvre ; sur sa couche, ou plutôt son barbecue de bâtons, élevé à environ deux pieds du sol (60 centimètres), des peaux de chèvres constituaient également toute sa literie. Il n'avait plus de vêtements, après avoir usé ceux qu'il portait en quittant le bateau de Watling, mais seulement une peau à sa taille. Il vit notre navire la veille de notre arrivée alors que nous jetions l'ancre, et il pensa aussitôt que nous étions des Anglais, et tua donc trois chèvres le matin avant notre venue, et il les accommoda avec des choux (des choux palmistes), pour bien nous traiter quand nous serions à terre. Il vint ensuite en bord de mer pour saluer notre débarquement. Quand nous atteignîmes la plage, un Indien Moskito de notre compagnie, nommé Robin, sauta à terre et, courant vers son frère de race, se jeta à plat, face contre terre, le visage à ses pieds, l'autre l'aida à se relever, l'embrassa, et tomba à son tour à plat, visage au sol, aux pieds de Robin, qui le releva. Cette scène inattendue nous divertit beaucoup, nous fûmes émus par la tendresse et la solennité de cette rencontre, extrêmement affectueuse de part et d'autre; et quand leurs civilités furent terminées, nous cédâmes à l'ambiance et nous mîmes tous à embrasser cet homme que nous venions de retrouver, lequel était ravi d'être entouré d'autant de ses vieux amis venus ici délibérément le chercher, comme il le pensait visiblement. Il s'appelait Will, l'autre Robin. Ces noms leur avaient été donnés par les Anglais, car, entre Indiens, ils n'avaient pas de noms; ils considéraient comme une grande faveur d'être nommés par quelqu'un d'entre nous; et ils se plaignaient amèrement si nous refusions de les pourvoir d'un nom lorsqu'ils étaient parmi nous, en disant d'eux qu'ils étaient des hommes si pauvres qu'ils n'avaient même pas de nom. La grotte de Robinson, on l'a dit, est entourée par un enclos qui n'existait sans doute pas du temps de Selkirk. L'intérieur a été aménagé, par ce dernier ou quelqu'un d'autre. Des cavités ont été creusées dans la paroi pour recevoir des objets. A peu de distance de la grotte, s'élèvent les murs de pierres sèches d'une construction inachevée. A côté, se trouve une statue de la Vierge de la Solitude. Sur le bord de la mer gît un canon ancien, la gueule tournée vers la terre. Nous regagnons l'hôtel par la voie terrestre. Chemin faisant, j'aperçois une ronce courbée qui dessine sur le ciel un assez joli arc de feuillage. Je ne peux résister à la tentation de la fixer sur la mémoire d'argent de ma pellicule. Le lendemain, entre Français, et toujours par voie terrestre, nous rendons visite à notre ami, le baroudeur, rencontré à l'aéroport de Santiago. Il nous offre une bière. Les Allemands sont partis effectuer une longue randonnée dans les cerros. Le jour suivant, l'aîné des Allemands prétend qu'il est malade pour regagner le plus rapidement possible la vie civilisée. En fait, il s'ennuie. Après avoir pris congé de lui à l'embarcadère, nous gravissons, les quatre encore présents, le sentier qui mène au mirador d'Alexander Selkirk. L'Allemand, plus jeune, prend les devants. J'attends notre vétéran. Il a 78 ans, s'aide d'un bâton et arrivera, bien sûr, le dernier. Plusieurs passages sont assez difficiles pour une personne âgée : des rochers doivent être escaladés. Lorsque j'estime avoir pris trop d'avance, je m'arrête et ne repars qu'en entendant le bruit du bâton de mon suivant frappant le sol. Je profite de ces arrêts pour admirer la végétation qui m'entoure. N'étant pas botaniste, je suis dans l'incapacité de mettre un nom sur les espèces variées qui foisonnent. J'apprendrai plus tard que des plantes inconnues ailleurs se trouvent sur ce coin de paradis terrestre. Protégées naturellement, sur des sommets inaccessibles aux prédateurs, en haut de falaises escarpées, certaines d'entre elles ont disparu des surfaces fréquentées de notre globe, depuis des millions d'années. Sur cette île, on a donc l'impression d'être au milieu d'un musée en plein air. Des oiseaux très jolis viennent se poser juste au-dessus de ma tête. Ils sont visiblement plus curieux que peureux. Après plus d'une heure d'efforts, nous parvenons enfin au col. Une plaque posée, sur le flanc d'une montagne en forme de pain de sucre, y rappelle le souvenir du marin écossais. D'ici, on a vue sur les deux côtés de l'île. C'est l'endroit idéal pour guetter l'apparition d'un navire. Le sentier que nous avons pris se poursuit en direction de l'aéroport. On voit nettement sa trace à flanc de montagne, à travers le désert. C'est le moment de revenir à la biographie d'Alexander Selkirk. Sa découverte sur cette île déserte a été décrite par le capitaine Rogers. Son ouvrage a été traduit en français et publié en Hollande sous le titre : Voyage autour du Monde commencé en 1708 et fini en 1711 par le capitaine Woodes Rodgers - Traduit de l'anglais - Deux volumes - A Amsterdam - Chez la veuve de Paul Marret - dans le Beurs-Straat à la Renommée - 1716. J'ai confronté cette traduction à l'original en anglais et, comme les versions ne coïncidaient pas parfaitement, je me suis permis quelques modifications de la version française ainsi que l'ajout de précisions et de remarques. Voici donc le résultat de ces adaptations. Le 28 janvier 1709, nous avons un temps assez doux. A six heures, nous apercevons la terre. La plus orientale, qui est à l'est quart nord-est, à neuf ou dix lieues de distances (environ 45 km), ressemble à une île. Les gens de la Duchesse (un bateau de la flottille, celui de Rogers s'appelait le Duc) vont mal. Il n'est pas douteux que cela provient du froid et de l'humidité qu'ils ont éprouvé faute de vêtements appropriés. Le 31, le vent souffle 24 heures de suite, sud-sud-ouest quart à l'ouest. Ce matin, à sept heures, nous faisons route vers l'île de Juan Fernandez qui se trouve à l'ouest-sud-ouest, à 7 lieues environ de distance (une quarantaine de km). A midi, elle est à l'ouest quart au sud-ouest, à 6 lieues. Nous prenons de la hauteur et nous nous trouvons sous les 34 degrés de latitude méridionale. Journal de ce qui se passa dans le mois de février 1709 avec une description de l'île de Juan Fernandez, où l'on trouva un Écossais, que le capitaine Stradling y avait laissé depuis plus de quatre années. Le 1er février, hier, environ deux heures après-midi, nous préparâmes notre pinasse. Le capitaine Dover y entra, avec un équipage, pour se rendre à terre, malgré les 4 lieues (un peu plus de 5,5 km) qui nous séparaient de la côte. Aussitôt Dover parti, je me rendis à bord du capitaine Courtney (Duchesse) qui s'étonna beaucoup du long trajet que devait effectuer notre pinasse. J'avouai n'avoir pas été favorable à cette initiative que j'avais acceptée uniquement pour faire plaisir au capitaine Dover. A l'approche de la nuit, nous vîmes une lumière sur le rivage. Incapables de savoir si ce feu venait de notre pinasse ou de quelqu'autre source, nous allumâmes tous nos fanaux pour lui servir de guide, et nous tirâmes un coup de canon avec plusieurs mousquetades, pour l'aider à nous retrouver, tandis que nous rangions la côte à l'abri du vent. Sur les deux heures du matin, le capitaine Dover nous rejoignit, après s'être approché à une lieue de l'île. Il monta à bord de la Duchesse qui le reçut à quelques distances de notre arrière. Nous fûmes bien aise de le revoir, car le vent commençait à fraîchir. Convaincus que le feu que nous voyions était sur l'île, et dans la pensée qu'il pourrait bien y avoir des vaisseaux français à l'ancre, nous résolûmes de les attaquer, pour faire de l'eau et des vivres, dont nous avions grand besoin. Le 2 février, avertis par le capitaine

Dampier que le vent du Sud règne d'ordinaire ici tout le long du

jour, nous attendîmes qu'il se levât, pour courir sur l'île.

(Remarque : le capitaine Dampier, familier

des lieux et connaissant bien les vents, joua un rôle primordial

dans l'accostage et la délivrance d'Alexander Selkirk).

Ce matin, après avoir passé au-delà, nous revirâmes

de bord, et, à dix heures, nous découvrîmes la côte

méridionale. Nous rangeâmes la terre. Nous essuyâmes

de si rudes bouffées en provenance du rivage que nous fûmes

contraints de bourcer (carguer)

nos voiles de perroquet, à la vue de la baie du milieu (baie

de Cumberland?) où nous comptions

trouver l'ennemi prêt à nous recevoir, mais il n'y en avait

point, pas plus que dans l'autre baie du nord-ouest. Ce sont les deux seules

baies où l'on puisse mouiller, mais la baie du milieu est de loin

la meilleure. Nous crûmes cependant qu'il y avait eu là des

bateaux qui s'étaient retirés à la vue des nôtres.

Vers les midi, nous envoyâmes notre gabare (une

autre traduction parle d'une yole) vers

l'île avec le capitaine Dover, Mr Frye, et six hommes, tous armés.

Nos deux vaisseaux, par ailleurs, louvoyaient pour entrer dans la baie,

et les rafales, qui fondaient sur nous du milieu de l'île, où

la terre est fort haute, nous contraignirent à lâcher notre

voile de perroquet et à employer tout le monde à tenir les

autres voiles, de peur que le vent ne les emportât. Mais aussitôt

ces bouffées passées, le vent s'assagit et ne souffla presque

plus. Comme notre gabare tardait à revenir, nous craignîmes

que les Espagnols n'eussent une garnison sur l'île et qu'ils ne la

retinssent, de sorte que nous y envoyâmes notre pinasse bien armée,

pour voir ce qu'il était advenu de la gabare. D'un autre côté,

j'arborai dehors une flamme pour servir de signal, et la Duchesse

leva le pavillon de France. Bientôt, la pinasse revint, avec quantité

d'écrevisses (sans doute des langoustes),

et un homme vêtu de peaux de chèvres, qui paraissait plus

sauvage que les animaux. C'était un Écossais, nommé

Alexander Selkirk, qui avait été maître à bord

du vaisseau les Cinque-Ports, et que le capitaine Stradling avait

abandonné sur cette île depuis quatre ans et quatre mois.

Le capitaine Dampier, qui s'était trouvé sur ce navire, m'affirma

que c'était le meilleur homme qu'il y eût sur ce navire, de

sorte que je l'engageai à me servir de contre-maître (pilote?).

Ce bon Écossais, à la vue de nos vaisseaux, qu'il supposa anglais, alluma le feu que nous avions remarqué sur l'île. Il avait vu passer bien d'autres navires, pendant le séjour qu'il y fit; mais il n'y en eut que deux qui vinrent y mouiller. Incertain sur leur nationalité, il s'en approcha pour les examiner; mais quelques Espagnols, qui avaient déjà mis pied à terre, tirèrent sur lui dès qu'ils le virent et le poursuivirent jusque dans les bois où il grimpa dans un arbre. Il n'y fut pas découvert, bien que ses poursuivants rôdassent aux environs, et qu'ils tuassent quantité de chèvres sous ses yeux. Il nous avoua d'ailleurs, qu'il eût mieux aimé se livrer à des Français, si un de leurs vaisseaux y eût abordé, ou s'exposer à mourir sur cette île, plutôt que de tomber entre les mains des Espagnols, qui n'eussent pas manqué de le tuer, où de le condamner aux mines, dans la crainte qu'il ne servît les étrangers à découvrir la Mer du Sud. Il nous apprit aussi qu'il était né à Largo, dans la Province de Fife, en Écosse; qu'il avait été destiné à la marine dès son enfance; qu'il fut mis sur cette île par le capitaine Stradling, à l'occasion d'un démêlé qui les opposa; qu'il résolut d'abord d'y rester plutôt que de s'exposer à de nouveaux chagrins, outre que le vaisseau qu'il montait était en mauvais état; que cependant, revenu à lui-même, il souhaita y retourner; mais que le capitaine ne le voulut pas. Il avait déjà touché à cette île au cours d'un autre voyage, pour y faire de l'eau et du bois; alors, on y avait laissé deux hommes, qui y vécurent six mois jusqu'au retour du vaisseau, qui était allé à la Mer du Sud, d'où il fut chassé par deux vaisseaux français qu'il y rencontra. Voici une brève biographie de Selkirk avant son séjour sur l'île de Robinson Crusoë inspirée du Dictionnaire biographique national, de George Atherton Aitken. Alexander Selkirk (1676-1721), naquit en 1676, septième fils de John Selcraig, tanneur et cordonnier, de Largo, Fifeshire, qui avait épousé Euphan Mackie en 1657. Encouragé par sa mère, à utiliser la forme du nom qu'il adopta, l'enfant manifesta dès son plus jeune âge un fort désir d'aller en mer. Il possédait une âme d'aventurier et un caractère affirmé qui ne le prédisposait pas à la vie monotone de savetier dans un village écossais. Mais en raison de l'opposition de son père, il resta à la maison jusqu'en 1695, date à laquelle les registres paroissiaux signalent qu'il fut cité à comparaître devant la Justice pour conduite indécente à l'église. Il éluda la convocation et l'on découvrit alors qu'il avait pris la mer. Il aurait participé à un essai de colonisation dans le nord du Panama; cette tentative, connue sous le nom de Désastre de Darien échoua par suite de la mort d'une grande majorité des colons à cause de la famine et des maladies. On ne sait rien d'autre de lui jusqu'en 1701. A cette date, revenu à Largo, il se disputa avec ses frères et son père, et eut de nouveau mail à partir avec la Justice. L'année suivante, il navigua pour la marine britannique et, en mai 1703, il se joignit à l'expédition du capitaine Dampier qui se livrait à la guerre de course dans les mers du Sud. Son expérience était déjà assez considérable, pour qu'il soit nommé maître (pilote, contre-maître, second?) sur le navire les Cinque Ports, dont Charles Pickering était capitaine, avec pour lieutenant Thomas Stradling. Le nom normand médiéval de ce bateau se référait aux cinq ports principaux du sud de l'Angleterre à cette époque, Sandwich, Douvres, Hythe, New Romney, dans le comté de Kent et Hastings, dans celui du Sussex. En 1703, au large du Brésil, Pickering mourut, probablement du scorbut. il fut remplacé par Stradling à la tête du Cinque Ports. La flottille corsaire ayant éprouvé plusieurs mécomptes, l'entente était loin de régner au sein des équipages. Après la capture de quelques prises décevantes, la situation empira. Les échecs de l'expédition étaient imputés principalement au caractère indécis, quoique autoritaire, de Dampier. Ce dernier et Stradling se querellèrent et décidèrent de se séparer, en laissant la faculté à leurs hommes de choisir leur capitaine. Selkirk resta avec Stradling, espérant sans doute que le butin serait meilleur avec lui. La séparation s'effectua le 19 mai 1704, au large du Mexique. Selon Isaac James, vers 1687, les Espagnols avaient lâchés des chiens sur Juan Fernandez, située à 400 miles (environ 700 km) de Valparaiso, en espérant que ceux-ci la débarrasserait de ses chèvres qui attiraient pour leur chair les marins anglais. Mais les chiens ne purent venir à bout des chèvres qui se réfugièrent dans des endroits inaccessibles. Les biques osaient même parfois affronter les dogues. John Howell, dans son ouvrage, La vie et les aventures d'Alexander Selkirk, Edinburgh - Oliver & Boyd - 1829, décrit une scène de ce genre rapportée par un témoin oculaire : une meute de chiens se lançaient à l'assaut d'un troupeau de chèvres établi sur un plateau auquel seul un étroit passage donnait accès; le bouc le plus solide du troupeau se posta, cornes basses et jarrets tendus, à cette entrée qui n'était praticable que par un seul chien à la fois. Lorsque le premier des chiens y parvint, essoufflé et la langue pendante, un violent coup de cornes l'accueillit et le précipita sur ceux qui le suivaient; l'animal tomba de rocher en rocher jusqu'au bas de la pente où il arriva déchiré et pantelant; les autres n'insistèrent pas! Les marins anglais continuèrent donc de se rendre souvent sur l'île et plusieurs tentèrent de s'y établir où y furent laissés pour diverses raisons pendant un laps de temps plus ou moins long. Ils durent s'y défendre contre les Espagnols et les Français. Pendant leur périple autour du monde, Dampier et Stradling, avec Selkirk, y séjournèrent. Ils y laissèrent divers objets sous la garde de quelques hommes comptant les retrouver un peu plus tard. Malheureusement, des Français survinrent, attaquèrent les gardiens et s'emparèrent des objets. En septembre 1704, le Cinque Ports mouilla à Juan Fernandez. Cinq mois après son passage précédent, en compagnie de Dampier, Stradling n'y retrouva que deux des hommes qu'ils y avaient laissés. Un conflit opposa alors Selkirk à son supérieur. Le marin écossais avait été très impressionné par le rêve d'un naufrage qui avait perturbé son sommeil. On doit dire, qu'à cette époque, en Écosse, les septièmes enfants d'une famille étaient supposés bénéficier de certaines qualités extraordinaires, comme celle de lire dans l'avenir! Depuis ce rêve, Selkirk souhaitait radouber le navire dont la quille montrait des signes de vétusté. Il tenta en vain de gagner quelques marins à sa cause. Stradling s'y opposa violemment, se contentant de réparations sommaires. Selkirk, prévoyant le pire, décida de rester sur l'île, encouragé sans doute par l'expérience de ceux qui y avaient résidé plusieurs mois, espérant être sauvé par un navire de passage. Il débarqua d'abord sur la plage joyeusement, avec un sentiment de liberté, et prit congé de ses camarades dans l'euphorie. Cependant cette félicité optimiste ne dura pas longtemps. Dès que le navire s'apprêta à lever l'ancre, il regretta son choix et se précipita dans l'eau en priant Stradling de le reprendre à bord, mais de ce denier refusa. C'était la coutume sur les bateaux de course d'abandonner les mutins sur une île déserte en espérant qu'ils y mourraient de faim. Pour justifier l'absence de Selkirk, Stradling le porta disparu. Malgré l'hostilité qui séparait Selkirk de son capitaine, ce dernier ne se montra pas chiche et laissa au réprouvé beaucoup plus de moyens que n'en eurent la plupart des naufragés solitaires. Assis sur le coffre contenant ses hardes, notre marin désormais solitaire regarda tristement s'éloigner le Cinque Ports. Pendant plusieurs nuits, il ne dormit pas, et pendant plusieurs jours, il ne mangea point, toujours assis sur son coffre, l'oeil fixé sur l'horizon avec l'espoir de voir apparaître la voile salvatrice. Les tiraillements de son estomac le rappelèrent enfin à la raison et il se mit en quête de nourriture qu'il trouva d'abord dans la mer, en commençant par les coquillages absorbés crus. Revenons au récit de Rodgers. Quoi qu'il en soit, abandonné sur cette île, avec ses vêtements, son lit, un fusil, de la poudre, des balles, du tabac, une hachette, un couteau, un chaudron (ou une bouilloire), une Bible, et quelques livres de piété, ses instruments, livres et bouquins de marine, il s'occupa et pourvut à ses besoins du mieux qu'il put. Mais pendant les premiers huit mois, il eut beaucoup de peine à vaincre la mélancolie, et à surmonter l'horreur que lui causait sa terrible solitude. Il construisit deux cabanes, à quelques distances l'une de l'autre, avec du bois d'arbre à piment (poivrier); il les couvrit d'une espèce de jonc (autre version: de longues herbes pareilles à de l'avoine, liées de lanières de peaux de chèvres), et doubla ce toit avec les peaux des chèvres qu'il tuait, au fur et à mesures de ses besoins alimentaires, tant qu'il lui resta de la poudre. Lorsqu'elle se trouva proche de s'épuiser, il découvrit le moyen de tirer du feu avec deux morceaux de bois de piment qu'il frottait l'un contre l'autre sur le genou. On remarquera que Rodgers parle de deux cabanes, mais qu'il n'est pas question d'une grotte. Les cabanes de Selkirk devaient de toute façon être plus éloignées de la plage, par mesure de sécurité. La grotte qui se visite aujourd'hui, n'est donc vraisemblablement pas authentique et elle est visiblement inspiré de l'ouvrage de Defoe, pour satisfaire à peu de frais la curiosité des touristes! La fiction a dévoré son modèle à tel point, on le verra, que l'île où a vécu Selkirk s'appelle désormais Robinson Crusoë alors qu'il n'a jamais mis les pieds sur celle que l'on a baptisé Selkirk! Pour ce qui concerne la Bible et les livres pieux, il s'agit peut-être d'une attention sournoise de celui qui a autorisé leur remise : ces ouvrages pouvaient-ils être mieux placés qu'entre les mains d'une personne abandonnée sur une île déserte qui n'a plus qu'à s'en remettre à Dieu? Même si Selkirk a pu se réfugier quelques temps dans la grotte, il n'y resta certainement pas longtemps, tellement étaient gênants les hurlements sauvages et lugubres des animaux marins affalés sur la plage. D'après Isaac James, selon qui le nom

de Selkirk en celte évoquerait une église dans les bois,

le marin écossais aurait songé au suicide, mais, grâce

à la religion, il aurait fini par accepter son sort. Sa période

de dépression aurait duré de 8 à 18 mois selon les

auteurs. Le retour à la religion dans la solitude n'est pas spécifique

à notre marin écossais. D'autres naufragés l'éprouvèrent

aussi, comme le signale aussi Isaac James; lorsqu'ils furent retrouvés,

ils acceptèrent de monter sur le navire qui les tirait de leur exil,

espérant convertir leurs sauveteurs, mais ce sont ceux-ci qui les

retournèrent et ils sombrèrent à nouveau dans l'ivrognerie

et la débauche! Il existe cependant à ma connaissance un

exemple contraire, celui des descendants des mutins de la Bounty

qui, outrés des moeurs relâchées en vigueur à

Tahiti, quand on les y ramena, retournèrent à Pitcairn, où

ils s'étaient réfugiés et avaient vécu pendant

des années après leur révolte, ou préférèrent

aller s'installer ailleurs.

Il cuisinait dans la plus petite des huttes, et il dormait dans la grande, y chantait des psaumes et priait Dieu. Jamais de sa vie il n'avait été si bon chrétien, et il désespérait même de l'être autant à l'avenir. Accablé d'abord de tristesse, ou par manque de sel et de pain, il ne mangeait jamais qu'à toute extrémité, lorsque la faim le pressait, et il ne se couchait que lorsqu'il n'était plus en état de soutenir la veille. Le bois de piment servait à cuire sa viande et à l'éclairer, et son odeur aromatique l'aidait à remonter son esprit abattu. Il ne manquait pas de poisson; mais il n'osait pas en manger sans sel, parce que cela lui causait du dévoiement d'entrailles, sauf les écrevisses de rivière, qui sont ici d'un goût exquis, et aussi grosses que des homards (des langoustes probablement). Tantôt il les mangeait bouillies et tantôt grillées, de même que la chair de ses chèvres, dont le goût n'est pas si prononcé que chez nous. Il en tirait un excellent bouillon. Il tenait une comptabilité des chèvres tuées. Il en avait occis au moins cinq cents et attrapé autant qu'il avait marqué à l'oreille avant de les relâcher. L'arbre à piment donne en brûlant une lumière claire et répand une odeur agréable ce qui incita notre proscrit à s'en servir comme bois de chauffage et comme chandelle. Quand la poudre lui manqua, il attrapa les chèvres la course. Sa manière de vivre et l'activité continuelle à laquelle il s'adonnait, l'avait libéré de toutes ses humeurs malsaines. Il s'était rendu si agile, par cet exercice continuel, qu'il courait à travers bois, sur les rochers et les collines, avec une étonnante aisance et à une vitesse incroyable. Nous en eûmes la preuve lorsqu'il chassa pour nous, avec un chien (un bulldog), que nous avions à bord dressé au combat des taureaux. Il dépassait le chien à la course et battait nos meilleurs coureurs. On lui adjoignit le chien et nos hommes les plus agiles afin de l'aider à chasser les chèvres; il distança le chien et les hommes, prit les chèvres, et nous les rapporta sur son dos! Il nous avoua qu'il s'en fallut un jour de peu que son agilité ne lui coûtât la vie. Il poursuivait une chèvre avec tant d'ardeur, qu'il saisit l'animal sur le bord d'un précipice que des buissons lui cachaient, et culbuta du haut en bas avec elle. Il fut si commotionné et meurtri, qu'il en perdit connaissance. Enfin revenu à lui, il trouva la chèvre morte en dessous de lui. Elle avait amorti sa chute. Il resta près de vingt-quatre heures sur place, et ne parvint ensuite qu'à se traîner avec beaucoup de peine vers ses cabanes, qui étaient bien à un mile (1,6 km). Il y resta une dizaine de jours avant d'en ressortir. Isaac James a écrit que Steele porte

de vingt-quatre heures à trois jours le délais pendant lequel

Selkirk fut incapable de bouger après sa chute. John Howell, dans

son ouvrage, La vie et les aventures d'Alexander Selkirk, Edinburgh

- Oliver & Boyd - 1829, reprend également cette durée.

D'un autre côté, par un long usage, il en vint à savourer la viande sans sel et sans pain, et, en saison, il bénéficiât d'une quantité de bons navets, que les gens du capitaine Dampier y avaient semés, et qui couvraient encore, lorsque nous y étions, plusieurs arpents de terre. Il ne manquait pas non plus d'excellents choux, qu'il cueillait sur les arbres qui en portent, et qu'il assaisonnait avec du piment local, lequel se rapproche du poivre de la Jamaïque dont l'odeur est délicieuse. Il trouva également une sorte de poivre noir, appelé Malagita, qui est fort bon pour chasser les vents et guérir les gargouillis d'intestins. Comme on le verra plus loin, un autre témoin de la découverte de Selkirk, Edward Cook (Un voyage dans la Mer du Sud pendant les années 1708, 1709, 1710 et 1711 - Londres - 1712), pense que les navets ont été apportés sur l'île par les Espagnols, ce qui est aussi l'avis d'Isaac James. Après avoir surmonté sa mélancolie, il se divertit parfois en gravant son nom sur les arbres, et en notant de la même façon le temps écoulé depuis son abandon sur l'île. Les chats et les rats lui menèrent d'abord la vie dure; l'une et l'autre espèces s'étaient reproduites en grande quantité après être descendues des bateaux qui avaient fait escale ici pour s'approvisionner en bois et en eau. Les rats grignotaient ses pieds et ses vêtement durant son sommeil, ce qui l'obligea à cajoler les chats en leur offrant de la viande de chèvre; ainsi beaucoup d'entre eux s'apprivoisèrent-ils, et s'étendirent autour de lui par centaines, ce qui le délivra rapidement des rats. Il apprivoisa également quelques chevreaux et, pour se distraire, il put alors jouer, chanter et danser avec eux et avec les chats, de sorte que, grâce à la Providence et à la vigueur de sa jeunesse, étant alors âgé d'une trentaine d'années, il réussit à surmonter tous les inconvénients de sa solitude, et à être parfaitement à son aise. Parmi les autres divertissements de Selkirk,

Isaac James cite : compter les étoiles, une occupation interminable,

et fabriquer de nouveaux ustensiles, comme des cuillères en bois,

une activité de durée plus courte, mais certainement plus

gratifiante! Notre marin écossais était tourmenté

par l'idée que, s'il venait à mourir, il serait dévoré

par ses chats; aussi ne les laissait-il manquer de rien. Quant aux rongeurs,

on l'a déjà dit, l'île en foisonne toujours, rats et

lapins, ces derniers amenés plus tard!

Ses souliers et ses habits furent bientôt usés à force de courir à travers les bois et les broussailles; mais ses pieds s'endurcirent si bien à la fatigue, qu'il courait partout sans aucune peine. Après que nous l'eûmes trouvé, il ne put s'assujettir de quelques temps à porter des souliers, car ses pieds enflaient dès qu'il les mettait. Quand ses vêtements furent hors d'usage, il se fabriqua un juste-au-corps et un bonnet de peaux de chèvre, qu'il cousît ensemble avec de petites courroies, qu'il découpa sur le cuir avec son couteau, et un clou qui lui tint lieu d'aiguille. Il se confectionna aussi des chemises de quelque toile qu'il possédait, et il les piqua de la même façon avec son clou, et le fil qu'il tira de ses vieux bas qu'il dévidait selon ses besoins. Il en était à sa dernière chemise lorsque nous le rencontrâmes. Quand son couteau fut usé, il en forgea d'autres avec des cercles de fer qu'il trouva sur le rivage; il en fit plusieurs morceaux qu'il aplatit du mieux qu'il put et qu'il aiguisa ensuite en les frottant sur des pierres. En fait, ses vêtements furent probablement cousus à la façon des cordonniers, ainsi que son père le lui avait appris, le clou servant d'alêne. Quant aux couteaux tirés des cercles de fer, il en ramena un en Écosse qui ressemblait à une machette. Dans les premiers moments après son arrivée à bord, il avait si bien oublié l'usage de sa langue maternelle, qu'il ne prononçait les mots qu'à demi, et que nous eûmes d'abord assez de peine à le comprendre. Nous lui offrîmes du brandevin (ou du whisky?); mais il ne voulut pas en goûter de crainte qu'il ne lui fît mal, accoutumé qu'il était à ne boire que de l'eau. D'ailleurs, il se passa quelques temps avant qu'il ne pût manger notre cuisine avec plaisir. Outre ce qui a déjà été rapporté du produit de cette île, il nous parla de certaines petites prunes noires, qui sont excellentes, mais qu'il est malaisé de cueillir parce qu'elles croissent sur le sommet des montagnes et des rochers. Il y a quantité d'arbres à piment, et nous en vîmes quelques-uns qui avaient 60 pieds (18 m) de haut et deux verges environ de circonférence (1,8 m). Les cotonniers (arbres à coton) y sont plus hauts, et leur tige a près de quatre brasses de circonférence (un peu plus de 7 m). Le climat y est si bon, que les arbres et les plantes y conservent leur verdure pendant toute l'année. L'hiver ne dure que deux mois, en juin et juillet, on n'y voit même alors qu'une petite gelée avec un peu de grêle; mais il y a quelquefois de grosses pluies. La chaleur est égale et modérée en été, et il n'y a pas beaucoup d'orages ni de tempêtes. Notre Écossais n'y aperçut non plus aucune créature sauvage ou venimeuse, ni d'autres bêtes que celles dont nous avons déjà parlé. Juan Fernandez laissa le premier sur l'île quelques chèvres qui s'y multiplièrent de sorte qu'aujourd'hui elle en est pleine. Ce navigateur s'y établit avec quelques famille de sa nation quand le Chili passa sous domination espagnole, dans l'espérance d'en tirer profit. Une autre activité plus profitable incita sans doute ces colons à quitter ce lieu qui est cependant capable d'assurer la subsistance d'un assez grand nombre de personnes, et dont la défense est si forte qu'il ne serait pas facile de les en déloger. Ringrose, dans la relation qu'il a donnée du Voyage du capitaine Sharp et d'autres boucaniers, parle d'un vaisseau qui périt sur cette île, où le seul homme qui en réchappa vécut cinq années, jusqu'à ce qu'un autre vaisseau le reprit. Le capitaine Dampier cite aussi un Indien Mosquito qui fut laissé en 1681, sur l'île Juan Fernandez par le capitaine Watlin qui l'y retrouva en 1684, ce qui fait que ce Mosquito y demeura seul pendant plus de trois ans. Le premier qui descendit à terre fut l'un de ses compatriotes, et ils se saluèrent l'un l'autre en se prosternant vers la terre avant de s'embrasser. Mais quoi que l'on pense de cette dernière histoire, je suis convaincu que celle de Selkirk est authentique; et son comportement ultérieur m'a conforté dans cette opinion. La manière dont notre Écossais se gouverna par la suite me persuade qu'il y mena une vie fort chrétienne, qu'il nous dit la pure vérité à cet égard, et que seule la providence divine a pu le soutenir au milieu d'une si grande affliction. Son exemple montre que la solitude, et la retraite du monde, n'est pas un état si triste que la plupart des hommes se l'imaginent, surtout lorsqu'on y tombe par suite d'un accident inévitable. On voit aussi par là qu'un malheur en prévient quelquefois un autre beaucoup plus grand, puisque le vaisseau de son capitaine échoua peu de temps après, et que la majeure partie de l'équipage y périt. D'un autre côté, l'adresse dont il fit preuve pour satisfaire ses besoins, d'une manière aussi efficace, quoique moins commode que celle avec laquelle nous y parvenons avec l'aide de nos sciences et de nos arts, nous confirme cette maxime selon laquelle la nécessité est la mère de l'industrie. L'aventure vécue par Selkirk peut également nous instruire, en nous montrant combien un mode de vie simple et tempéré renforce la santé du corps et la vigueur de l'esprit, deux qualités que nous sommes susceptibles de détruire par abondance et excès, particulièrement en boisson fortement alcoolisée, aussi bien que par la variété et la nature de notre nourriture et de notre breuvage. Pour ce qui concerne cet homme, dès qu'il eut repris l'usage de nos viandes (au sens d'aliments) et de nos liqueurs, il perdit beaucoup de sa force et de son activité, preuve convaincante que la nourriture la plus simple et la tempérance entretiennent la santé du corps et la vigueur de l'esprit; au lieu que la variété de nos mets et de nos boissons, surtout pris avec excès, ruinent l'une et l'autre. Mais toutes ces réflexions morales sont plutôt du ressort des philosophes ou des théologiens, que de celui d'un homme de mer; ainsi, je reviens à mon sujet. Le 2 février (une autre version date ces événements du 1er février en soirée), il y eut des calmes, de sorte qu'il fallut touer nos vaisseaux jusqu'à l'ancrage, à un mille ou environ de la terre, où nous mouillâmes à six heures du soir, à 45 brasses d'eau (environ 82 m), sur un fond de sable propre. Le courant tourne ici au sud, et va le long du rivage. Après avoir plié nos voiles, nous les portâmes à terre, pour les raccommoder, et nous en servir à faire des tentes pour nos malades, qui étaient au nombre de 21, mais avec seulement deux en danger. La Duchesse en avait beaucoup plus, et en bien pire état que les nôtres. D'ailleurs, Selkirk, que nous appelions le gouverneur, ou plutôt le monarque absolu de cette île, eut soin de nous procurer deux chèvres, dont on fît d'excellent bouillon pour nos malades, après y avoir ajouté des feuilles de navets et d'autres verdures. Le 3. Hier soir, nous transportâmes la plupart de nos gens sur l'île, pour faire de l'eau et du bois (l'eau des navires était polluée à cause du mauvais état des barils, comme on le verra plus loin), pendant que d'autres s'employaient à réparer les vaisseaux. Tous nos voiliers s'occupèrent à rapiécer les voiles, et j'en fournis un à la Duchesse, qui en manquait. Ce matin, la forge de notre serrurier fut mise à terre; nos tonneliers s'y placèrent, et j'y fit dresser une tente pour mon usage. Nous formions tous ensemble un petit bourg, et chacun y travaillait d'une manière ou d'une autre. Il y avait ici d'excellent poisson et de plus d'une sorte, de celui que l'on appelle argenté, des berceurs, des meuniers, des cavallis, des vieilles, et tant d'écrevisses (autre version : goujons de mer, colins, poissons de roches, langoustes...), qu'en peu d'heures on pouvait en prendre pour rassasier quelques centaines d'hommes. Les oiseaux de mer, qui venaient dans la baie, étaient aussi gros que des oies; mais leur chair avait le goût du poisson dont ils se nourrissent. Notre gouverneur ne manquait jamais de nous amener deux ou trois chèvres par jour, qui étaient servies à nos malades. Le bouillon qu'on leur en faisait avec de la verdure, joint à la salubrité de l'air, ni trop chaud, ni trop froid, eût tôt fait de les guérir du scorbut, dont ils étaient presque tous attaqués. Nous prenions du plaisir à nous promener entre les arbres à piments verts, qui répandaient une odeur très agréable; pour construire notre maison, nous en avions enveloppé quatre dans une voile et nous avions posé une autre voile dessus pour faire le toit. D'après Philippe Danton (voir ci-dessus) : "Les eaux du Pacifique qui baignent les Juan Fernandez sont très poissonneuses. Il m'est impossible ici de parler de l'ensemble des poissons qui habitent l'archipel. On y a dénombré environ 56 espèces différentes, dont 15 % sont endémiques, réparties dans 31 familles." Mais on ne rencontre pas de poissons d'eau douce dans l'archipel. Nous passâmes ainsi le temps jusqu'au 10 février, à radouber nos vaisseaux, à faire du bois et de l'eau, et à nettoyer nos barriques, lesquelles ne valaient rien et avaient gâté notre eau prise en Angleterre ou à l'île de Saint Vincent. Nous fîmes aussi 80 galons (environ 364 litres) d'huile extraite du lard de lions de mer (otaries), et nous en eussions fait beaucoup plus si nous n'eussions manqué de barils et autres choses nécessaires. Comme nos chandelles diminuaient, et que nous cherchions à les épargner, nous purifiâmes cette huile le mieux qu'il fut possible, pour l'usage de nos lampes. Les matelots s'en servirent aussi parfois pour frire leur viande faute de beurre et de graisse et la trouvèrent assez bonne. Ceux de nos gens qui travaillaient sur l'île, à réparer nos agrès, se nourrissaient de jeunes marsouins, qu'ils préféraient à nos vivres, et qu'ils trouvaient aussi bons que nos agneaux. Pour ce qui me concerne, je n'avais pas les même goûts, et j'aurais bien voulu troquer les uns contre les autres. Au demeurant, nous mîmes tout en oeuvre pour expédier rapidement notre travail car on nous avait prévenu, aux Canaries, que cinq gros vaisseaux français s'approchaient de ces îles. Le 11 février. Hier, le capitaine Dampier, Mr Glendall, Selkirk, et dix matelots se mirent sur la pinasse, pour aller, de compagnie avec la chaloupe de la Duchesse, au sud de l'île, où se trouve une plaine avec quantité de chèvres, plus grosses et moins farouches que celles qui se tiennent dans les endroits plus élevés. Notre pourvoyeur nous avoua que les montagnes sont si élevées de ce côté là qu'il n'a jamais réussi à s'y rendre. Quoi qu'il en soit, nos hommes, après avoir encerclé un gros troupeau, dont ils auraient pu ramener au moins une centaine d'animaux, s'il avaient su prendre leurs mesures, et après en avoir vu plus d'un millier, n'en rapportèrent que seize. Si des vaisseaux, obligés d'aborder cette île avaient besoin de vivres, ils n'auraient qu'à envoyer à ce quartier sud quelques hommes avec des chiens. Ceux-ci leur fourniraient quotidiennement assez de chèvres pour sustenter de nombreux équipages et je ne doute pas qu'ils en trouveraient des centaines avec la marque de Selkirk à l'oreille. Le 12 février. Ce matin, nous pliâmes le reste de nos voiles, nous fîmes porter à bord l'eau et le bois qui nous manquaient, nos hommes se rembarquèrent, et nous achevâmes nos préparatifs pour reprendre la mer. L'île de Juan Fernandez approche beaucoup de la figure triangulaire. Elle peut avoir 12 lieues (environ 55 km) de circuit. Son côté sud-ouest a plus d'étendue que les autres, et il existe une petite île (Santa Clara ou l'île aux chèvres) dans son voisinage, d'un mile environ de longueur (1,6 km), avec quelques rochers qui paraissent tout à fait sous le rivage de la grande île. C'est ici, au sud-ouest, que commence une chaîne de hautes montagnes qui courent jusqu'au nord-ouest, et la terre qui forme une pointe étroite à l'ouest, est la seule plaine qu'on y trouve. La côte, au nord-est, paraît fort haute, et c'est là que se trouvent les deux grandes baies, où les vaisseaux entrent d'ordinaire pour se rafraîchir. La meilleure est celle qui approche le plus du milieu de ce côté de l'île, et on la reconnaîtra facilement à quelques distance, par la haute montagne qui est vis-à-vis, dont le sommet est plat comme une table. On peut mouiller aussi près du rivage que l'on veut, et le plus près est le mieux. La rade la plus sûre est au côté gauche, la plus voisine du rivage oriental. On ne saurait se tromper lorsque l'on est dans la baie. L'autre baie se voit distinctement au nord. Mais elle n'est pas si bonne pour faire de l'eau ou du bois, ni pour donner fonds et descendre à terre. Dans celle où nous jetâmes l'ancre, il y a quantité de bonne eau, dont la meilleure se trouve dans une petite anse, située à une mousquetade à l'est de l'endroit que j'ai décrit. On peut mouiller à un mile, où à la portée d'un trait de flèche, du rivage, puisque l'eau y est profonde partout, que la côte y est saine, et qu'il n'y a pas le moindre danger autour de l'île que l'on ne puisse voir facilement. Cette baie est d'ailleurs ouverte presque la moitié du compas. La terre la plus orientale que nous vissions d'ici était à l'est quart au sud-est, à un mile et demi environ de distance (un peu moins de 2,5 km), et nous avions au nord-ouest quart à l'ouest, à une bonne lieue de distance (4,8 km), la pointe nord-ouest de l'île. Du reste, nous eûmes 45 brasses d'eau (environ 82 m), un fond de sable net, à un mile environ du rivage (1,6 km), dont nous nous serions encore bien plus approchés si Mr Selkirk ne nous avait mis en garde contre le vent de terre, qui souffle parfois avec une grande violence. Il nous assura même que ce mois était le plus beau de l'année, et qu'il n'avait presque jamais vu souffler ici le vent de mer, en hiver ou en été; mais qu'il venait du large de petites brises qui ne duraient pas deux heures et qui n'enflaient pas les houles. En effet, pendant notre séjour, il n'y eut que des vents de terre, ou qui donnaient le long de la côte, sans grossir les vagues; le calme régnait la nuit, et nous avions de temps en temps quelques rafales, qui tombaient du haut des montagnes. Les arbres à piment font le meilleur bois de charpente qu'il y ait sur ce côté de l'île, qui en est tout rempli, et nous en fîmes des bûches pour le chauffage. Les choux y sont excellents et en grande quantité; la plupart des arbres qui les portent se trouvent au sommet des collines, où il faut grimper avec beaucoup de précaution, parce qu'elles sont fort raboteuses, et qu'il y a des trous, où logent certains oiseaux de mer qui ressemblent aux plongeons, et que l'on risque de se tordre les pieds ou de se casser les jambes à travers des roches pourries. Il y a aussi grande quantité de navets verts sur la première plaine, où le terroir est noirâtre, et Mr Selkirk nous dit qu'ils avaient très bon goût dans nos mois d'été, qui sont ici ceux d'hiver : mais comme nous étions en automne, ils avaient déjà grainé, de sorte que nous n'en pûmes cueillir que les feuilles vertes, qui mêlées à du cresson, dont les ruisseaux abondent, servirent beaucoup à guérir nos malades souffrant du scorbut. Notre Écossais nous assura qu'au mois de juillet il avait vu ici de la neige et de la glace, mais que le printemps y est fort agréable, durant les mois de septembre, octobre et novembre; qu'on y trouve alors quantité de bonnes herbes, du persil, du pourpier... On y voit une plante qui possède quelques ressemblance avec la matricaire (camomille allemande), dont l'odeur est plus forte et plus cordiale que celle de la menthe. Nos chirurgiens en firent d'excellentes fomentations, et tous les matins on en parfumait les tentes; ce qui ne contribua pas peu à rétablir nos malades, dont deux seulement moururent, Edouard Wilts et Cristophe Williams, matelots de la Duchesse. Nous en cueillîmes aussi plusieurs gros paquets que nous portâmes à bord de nos vaisseaux, après l'avoir faite sécher à l'ombre. Cette plante croît en abondance le long du rivage. D'après Isaac James les oiseaux de mer ressemblant aux plongeons seraient des pardelas. Mais voici ce que rapporte Anson dans Voyage aux Indes orientales par le Sud-Ouest - Pierre de Hondt - La Haye, 1757 : "L'île de Juan Fernandez n'a pas d'autres oiseaux que des faucons, des merles, des hiboux et des colibris. Les Anglais n'y virent point cette espèce, qui se creuse des nids en terre, et dont quelques autres voyageurs ont donné la description, sous le nom de Pardelas ou Damiers; cependant, ayant trouvé plusieurs de leurs trous, ils jugèrent que les chiens les avaient détruits. Tous les chats, que Selkirk y vit en si grand nombre, doivent avoir eu le même sort, puisque dans un long séjour ils n'en aperçurent qu'un ou deux. Mais les rats s'y sont maintenus avec tant d'ascendant, que toutes les nuits ils causaient beaucoup d'incommodité dans les tentes." Anson arriva sur l'île le 16 juin 1741 et y fit escale pendant trois mois, après un passage difficile du Cap Horn. Les équipages de sa flotte étaient décimés par le scorbut et affaiblis par les tempêtes. Il s'y refit avant de reprendre la mer, non sans mal, à cause du nombre insuffisant des marins survivants. Une autre remarque concernant la faune : il y a des araignées sur l'île de Robinson Crusoë, mais pas d'abeilles, de guêpes, de serpents ou autres bêtes venimeuses. Ce seraient les colibris qui polliniseraient les fleurs. Rodgers. Au mois de novembre, les chiens de mer (phoques) se rendent sur cette île, pour y mettre bas. Ils sont alors de si mauvaise humeur que, bien loin de se retirer à l'approche d'un homme, ils se jettent sur lui pour le mordre, même s'il est armé d'un bâton. Ils ne se montrent pas aussi agressifs en d'autres temps, et ils se lèvent aussitôt qu'ils découvrent quelqu'un. A la saison des accouchements leur voisinage est dangereux, mais en d'autres temps ils laissent la voie libre à l'homme. S'ils s'y opposaient, il serait impossible d'aborder, car le rivage en est d'ordinaire couvert à plus d'un demi mile à la ronde (750 à 800 m). Quand nous y arrivâmes, nous les entendions crier jour et nuit, bien que nous tenant à un mile de la terre; les uns bêlaient comme des agneaux; les autres aboyaient comme des chiens, ou hurlaient comme des loups, et poussaient divers cris plus horribles les uns que les autres. Leur fourrure est la plus belle de cet espèce que j'aie jamais vue de ma vie; celle de nos loutres n'en approche pas. Selon Isaac James, les cris des animaux marins,

qui allaient de la plainte au hurlement, éveillaient les échos

dans les vallées profondes de l'île, en un vacarme épouvantable

qui dérangea beaucoup Alexander Selkirk et précarisa son

sommeil. Les fracas de la nature n'étaient pas moins incommodants

ni moins dangereux. Sur cette île d'origine volcanique, la terre

était peu épaisse et les arbres n'arrivaient à s'y

enraciner que très superficiellement. On ne pouvait pas compter

s'accrocher à eux pour gravir une pente; un marin de Rodgers en

fit l'expérience et en mourut. Une autre personne faillit subir

le même sort en s'appuyant contre en tronc qui céda sous son

poids. Un coup de vent suffisait à abattre de

gros arbres qui s'effondraient à grand bruit. Et des rochers eux-mêmes

se détachaient parfois pour rouler sur les pentes!